デジタルメディア教室(12)〜メディア普及の鍵とは?〜

※本記事は2001年に発刊したVR Digestに掲載されたものです。

昨年12月にBSデジタル放送がスタートしてから、はや1年が経過しました。スタート当初、受信機器が品薄になるほど好調にみえたハードの普及も、現在は伸び率の鈍化が否めない状態が続いています。また、先日、開始時期の遅れが取り沙汰された地上波デジタル放送は、当初のスケジュール通りにいけば、2003年にスタートする予定となっています。

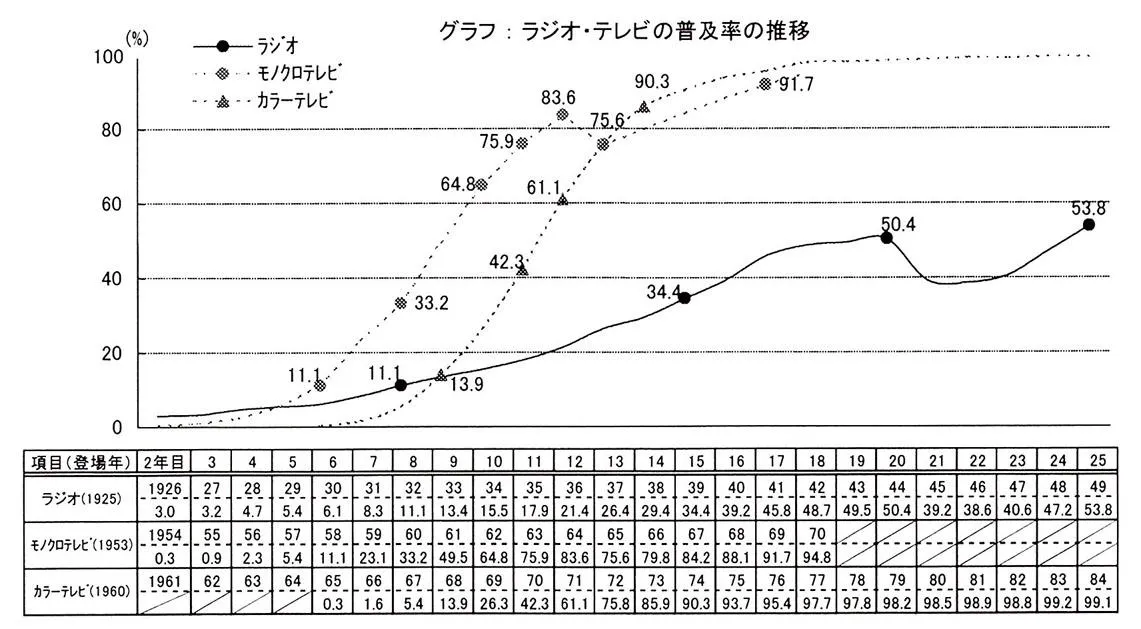

このような大型で新しいメディアの登場は、1960年のカラーテレビの出現以来とされています。いずれのメディアも、スタート当初には、生活習慣の変更を伴う、あるいは商品価値の訴求が難しいなどといった原因に加え、何よりハードが高価格であるという大きな障害があり、広く一般に普及するまでにそれなりの時間を要してきました(次頁グラフ参照)。とはいえ、1925年に日本で初めてラジオ放送が開始されて以来、80年近い年月を経た現在では、テレビの普及率は限りなく100%に近い状態となっています。

さて、先のBS、地上波両デジタル放送の普及、浸透のゆくえは既存メディアを中心に様々な業界から注目されている関心事といえます。約40年ぶりに登場する大型の新しいメディアであるデジタル放送は、今後どのように発展していくのでしょうれその普及の鍵を握るものとは一体何なのか、過去から現在に至るまでの、それぞれのメディアの経緯を辿りつつ、考えていきたいと思います。

ラジオの普及

ラジオ放送が日本で始まったのは1925年、NHKの前身である東京放送局が、仮放送を始めた3月22日に遡ります。ハードの価格は、大卒初任給が70円の時代にあって、国産鉱石ラジオで30~50円程度、国産真空管式では70~300円程度、聴取料は7月の本放送開始時で月額2円でした。グラフを見ると、モノクロテレビやカラーテレビに比べ、ラジオの普及曲線は緩慢なカーブを辿っているように感じますが、このような受信機の価格に加え、活字以外のマスメディアを持たなかったという時代背景や、社会全体がまだまだ貧しかったということを鑑みれば、普及のスピードは決して遅いものとは言えないように思います。

ラジオの聴取契約が100万台を越えたのは、放送開始から8年後の1932年のことです。これには、全国放送網が完成したことや、鉱石ラジオに替わって交流式受信機が普及しはじめたこと、更に受信機の価格が次第に安くなってきたことなどが、普及要因として考えられます。また前年に起きた満州事変によって、戦況に関する情報ニーズが大幅にあがったことも大きな普及要因のひとつといえるでしょう。当初の放送内容は、報道:教養:芸能娯楽が、それぞれ2:4:4の比率で放送されていましたが、時代の暗雲と共に、戦況ニュースに比重がおかれるようになってきます。ラジオの聴取者を大きく増やす原因となったのは、皮肉なことにこのような社会情勢が大きく関係しているといえるでしょう。太平洋戦争が始まった1941年に、普及率は45.8%に到達しています。

その後、敗戦により、一時普及率は低下しますが、戦後の復興と共に再び普及率は回復・増加の一途を辿ります。本グラフの表示外ではありますが、1951年に初の民放ラジオ放送がスタートし、競争体制となったことにより、ラジオの番組や報道は活発化しました。1952年にNHKで放送されたラジオドラマ「君の名は」は、「放送時間になると銭湯がカラになった」と言われるほどのヒット作品として有名ですが、そのような番組の出現も手伝って、1958年に普及率は82.5%となっています。

※ラジオ:1925年放送開始(東京放送局・NHK)

モノクロテレビ:1953年放送開始(NHK)

カラーテレビ:1960年本放送開始(NHK、NTV他3局)、1968年民放48社がカラー化

※※表内上段は西暦、下段は普及率:%

※※※普及率につき、ラジオとモノクロテレビは年次(各年12月末)、カラーテレビは年度(各年=翌年3月末、1965~76年度は2月末)による調査

〔ラジオ、モノクロテレビはNHK資料、カラーテレビは経済企画庁『消費動向調査』を元に、㈱メディア開発綜研により作成〕

テレビの普及

テレビは、いまだラジオの普及が進行中であった1953年に登象しています。当時テレビは国産で24万円程度、大卒初任給1万円の24倍にものぼったため、放送開始時の受信数は僅かに866台でした。しかし、その後の通産省のテレビ振興政策によって、受像器の大量生産が図られたこともあり、5年後には100万台を越える受信数を獲得しました。テレビは、その後もラジオに比べはるかに速いスピードで普及が伸び、登場12年にして83.6%までに浸透していくことになります(モノクロテレビ)。テレビ放送開始直後、街頭に220台のテレビを設置したNTVの意図は「テレビの宣伝価値は、受像機の数ではなく見ている人の数である」というものだそうですが、このようなデモンストレーションが、人々にテレビへの興味を喚起したという点に、異論を唱える人はいないでしょう。

さて、NHKとNTVの2局体制で始まったテレビ放送も、次第に開局が広がり、1959年3月には、NHK34局、民放23社227局(中継局含む)となっています。このような放送体制の整備は、神武景気、岩戸景気などの日本経済の好転によるところも大きいようです。またこの好景気のおかげで、国民の所得も上がり、「三種の神器」として洗濯機、冷蔵庫と共に、テレビの普及が進んでいったことは、言うまでもありません。また、1959年の皇太子(現・天皇)の結婚によりテレビが飛ぶように売れたというのも有名な話です。前年11.1%だった普及率が、成婚の年になると、倍以上の23.1%に増加しています。

そして現在と同様のカラーテレビが登場したのが1960年です。多分にもれず、受信機は17インチで40万円程度と、かなりの高額であったため、当初の普及はなかなか進まなかったようです。しかし、その後、テレビ中継回線や、地方局における放送機のカラー化が進んだこと、または1964年の東京オリンピックで、カラー放送が行われたことなどから、徐々に普及のスピードが速まっていきます。また、対米輸出需要の伸びによる、受像器の低価格化が進むと同時に、高度成長期の中にあって、国民の所得が大幅にあがっていたことも、大きな牽引役のひとつに数えられるでしょう。

特に60年代後半の普及の伸びは著しいものがあります。この時期は、学生紛争、アポロ11号の月面着陸(1969年)、浅間山荘事件(1972年)などの重大ニュースが多く、人々は、テレビの持つパワーを否応もなく見せつけられることになりました。

現代のメディアヘの課題

難視聴対策として始まったNHKの衛星放送が、独自の番組による編成へと移行したのが1989年、その後1991年に放送を開始した日本衛星放送(現WOWOW)も含めて、現在、日本における衛星放送の歴史は既に14年目を迎えています。現在の衛星放送(NHKBS・WOWOW)の普及率はおよそ29%(弊社調査)となっており、先のラジオやテレビの普及カーブに比べると、遅々とした浸透具合であると言わざるを得ません。ひとつに、これは、放送以外にも多種多様なメディアが混在する豊かな時代にあって、人々は既に多くの情報を入手している、ということの証といえるのかもしれません。

ラジオ、テレビの歴史を辿ってみるに、放送メディアの普及には、①政策②お金③ソフトの3つのキーワードが大きく関係しているように思います。①の政策は言わずもがな、国などの振興政策です。大きな設備投資を必要とする放送メディアにあっては、官によるバックアップは大きな原動力と考えられます。また、官に限らず、民間レベルであっても、各社の利害に関わらず、メディア普及のために一致団結した方針を貫いていけるか、といったことも大切な要素といえるカ鳴しれません。②は、ハードの価格がある程度落ち着いた段階で急速に普及が進むということが一義としてあげられますが、異常な好景気により相対的に価格が下落したり、民間の投資欲求が膨らむことによって設備が整えられるといったことも、含まれると考えています。また、③のソフトという表現では、オリンピックなどのイベントによる普及促進に加え、戦争や事件などによる情報欲求の高まりも含めて考えています。これらはソフトといっても、単なる社会現象・情勢であり、メディアの送り手側が努めて制作したものではありません。しかし、メディアを通して見たいもの、聞きたいもの、といった意味では、これもひとつのソフトであるといえましょう。

冒頭で述べたように、昨年末のBSデジタル放送の開始に続き、2003年には地上波デジタル放送がはじまります。後者については、アナログ放送の代替であるということから、その普及のゆくえについて、必ずしも過去のメディアの道程と同じ基準で考えるべきものではないかもしれません。しかし、アナログ放送停波までの10年弱の移行期間の中で、人々がどのような反応を示していくのかという部分では、過去に習うべきところも多いでしょう。

これら新しいメディアの普及にあたって、①や②については、さほど心配をする必要はないように思います。これらは放送行政・業界の方針や、周辺業界のサポート次第といえる要因です。問題は③です。情報そのものが欠乏していた放送メディアの黎明期に比べ、現在は情報が氾濫する時代です。過去にメディア普及のインセンティブともなった、社会情勢や国民的イベントも、もはや既存のメディアが十分に伝えてくれています。そんな中で新しいメディアを普及させていくことは至難の業といえるでしょう。そのためには、新たな生活行動を掘り起こすような、インパクトをもったソフトの開発が必要です。

この先十年、新たに登場するメディアを、私達はどのように受け入れていくのでしょうか。

メディアマーケティング局 デジタルメディア部 安増 理恵子

参考文献:「日本の放送のあゆみ」日高一点障