売上に貢献!企業戦略に基づく事業KPI/部門KPIの定め方

- この記事はこんな方にオススメ!

-

- 設定したKPIが他部門にうまく活用されていない経営部門やマーケ部門の方

- KPI達成のためのアクションをどうすればよいか悩まれている方

- 設定したKPIが本当に売上に寄与しているのか疑問をお持ちの方

1.売上に連動した企業活動を行うにはKPI設定が必要

企業活動の目的の一つは利益の追求であり、売上に連動した企業活動を行っていくにはKPI(Key Performance Indicator:重要業績評価指標)の設定が必要です。自社の企業活動の結果がKPIに反映され、それを基にPDCAを回していくことで売上を向上させていく......という流れが理想的な話ですが、現実には、KPIをどのように設定すべきかや、適切なKPI設定ができておらずPDCAの回し方に悩まれる企業が多いように見受けられます。

ビデオリサーチでは、そのような企業向けに、KPI設計コンサルティングやPDCA推進コンサルティングの形でお手伝いをしています。

「KPI探索ラボ」の詳細についてはこちら

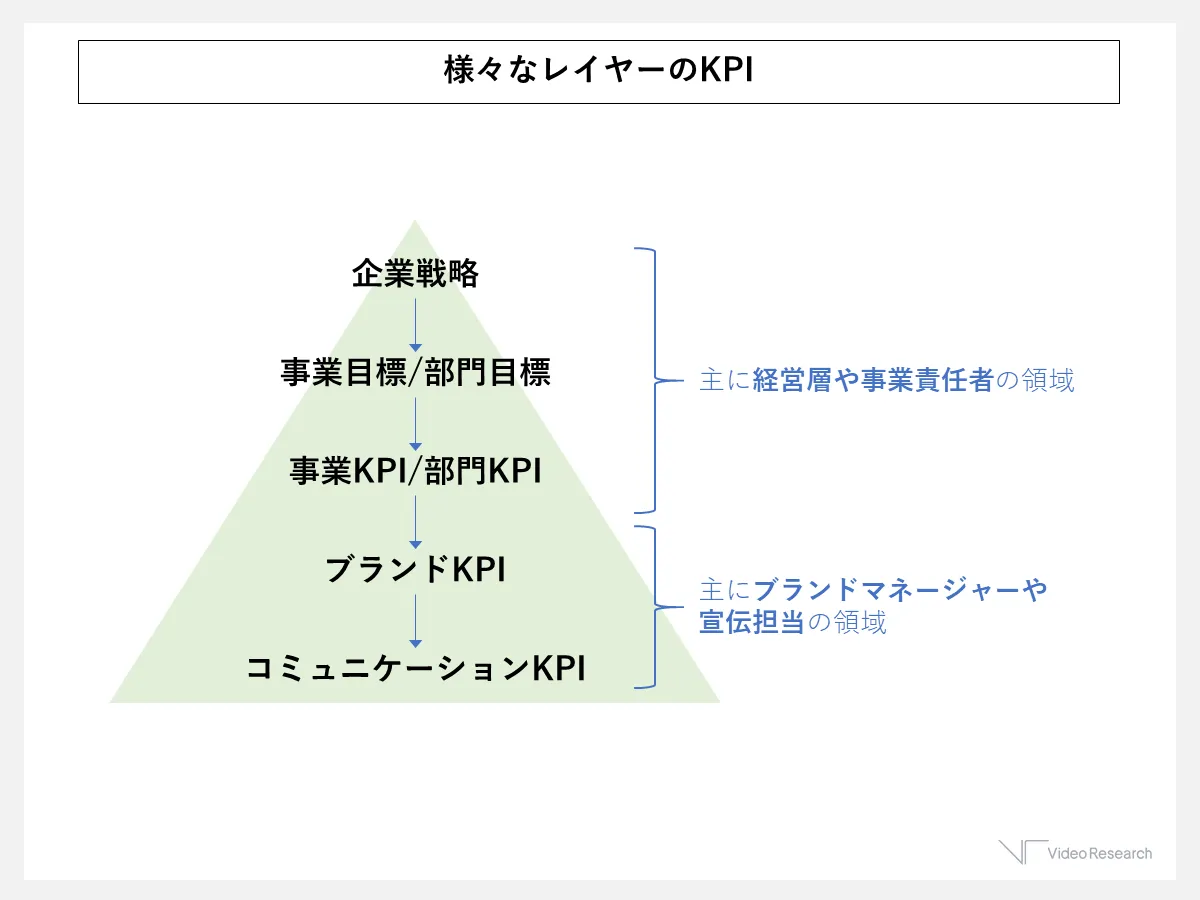

KPIの中でも様々なレイヤーがあります。企業戦略に基づき事業目標/部門目標が立てられ、事業KPI/部門KPIの設定、そしてブランドKPI、コミュニケーションKPIと降りていくことが一般的です。前半は主に経営層や事業責任者の領域で、後半は主にブランドマネージャーや宣伝担当の領域となります。

本記事では、経営層や事業責任者向けに、有効な事業KPI/部門KPI設計のソリューションについてご紹介します。

2.売上に連動するKPI設計の2つのアプローチとは?

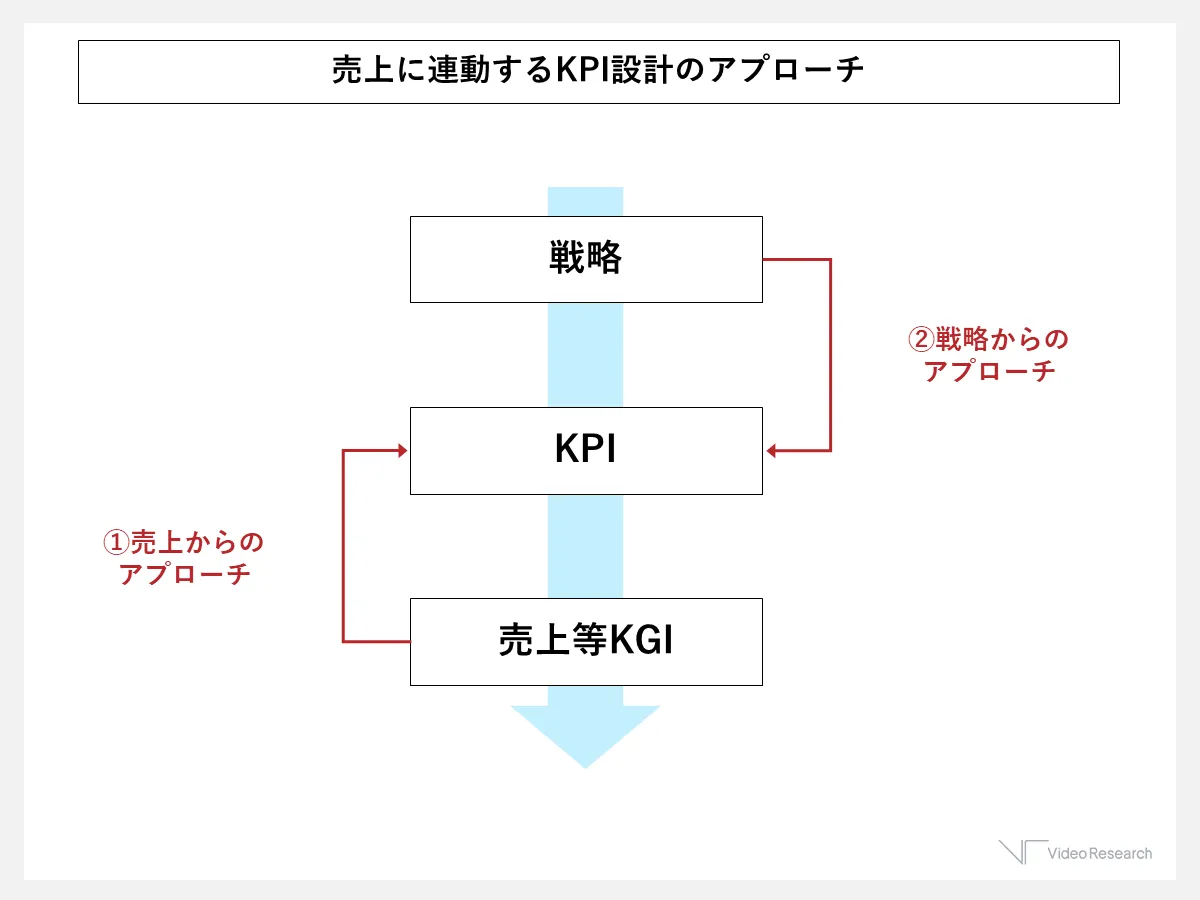

売上に連動するKPI設計は、①売上からのアプローチと②戦略からのアプローチの2つの方法があります。ひとつずつアプローチ法を見ていきましょう。

①売上からのアプローチは、売上等のKGI(Key Goal Indicator:重要目標達成指標)から逆算してKPIを設定する方法です。各種売上がKPI候補指標と同じ粒度でデータ化されていて、一定以上のデータ数が蓄積されていれば、売上データと各種KPI候補データとの関連分析を行うことにより、適切なKPIを設定することが可能です。このアプローチを行うには、売上に影響を与える種々の要素の検討やデータ分析上でのコントロールが重要になるため、マーケティングの知識とデータサイエンスのノウハウが必要になります。

②戦略からのアプローチは、経営方針・戦略に沿った形でKPIを設定する方法です。先にご説明した売上からのアプローチは、過去の実績をベースとしてこれまでの経験則、事業領域内においての適切なKPI設定が可能です。一方で、「まだ事業を拡大できていないような領域で成長したい、将来を見据えてKPIを設定したい」という場合には現状の売上データからのアプローチは不向きで、戦略からのアプローチを取る必要があります。もちろん、こちらのアプローチでもデータを活用する方が好ましく、市場ニーズや競合の動向、自社の強みなどデータの裏取りを行いながら戦略を立案し、KPIに落としていきます。

3.KPI設計がうまくいかない要因とは?

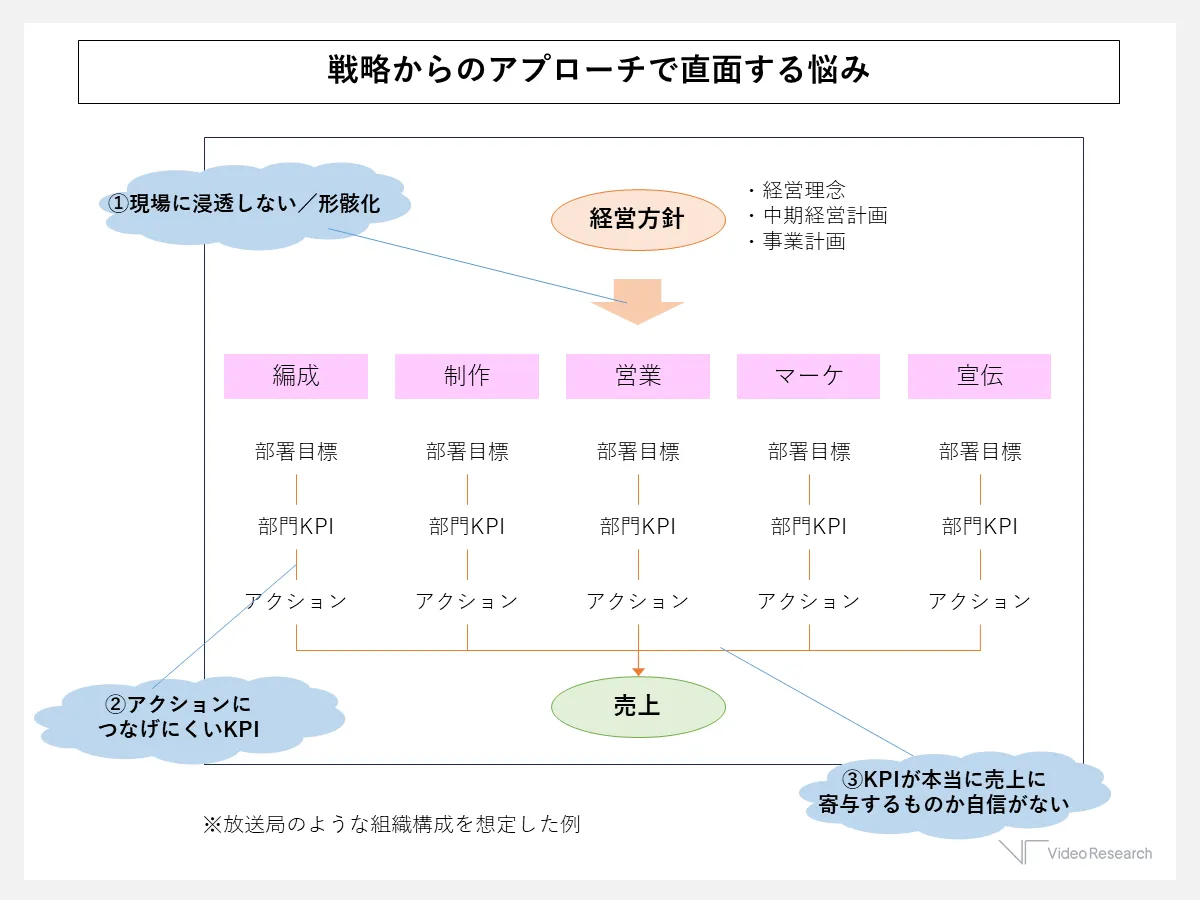

しかし、戦略からのアプローチでKPIを設定したものの、うまくPDCAを回せず悩みを持たれる企業も多いのが実情です。よく耳にする悩みをまとめました。

①ビジョンや中期経営計画等でKPIの目標を打ち上げたが現場になかなか浸透しない/運用されず形骸化している

②アクションにつなげにくいKPI

③KPIが本当に売上に寄与するものか自信がない

いずれも、図3のように経営方針・戦略から売上に至るまでの過程において、流れが断絶していることの悩みとなります。

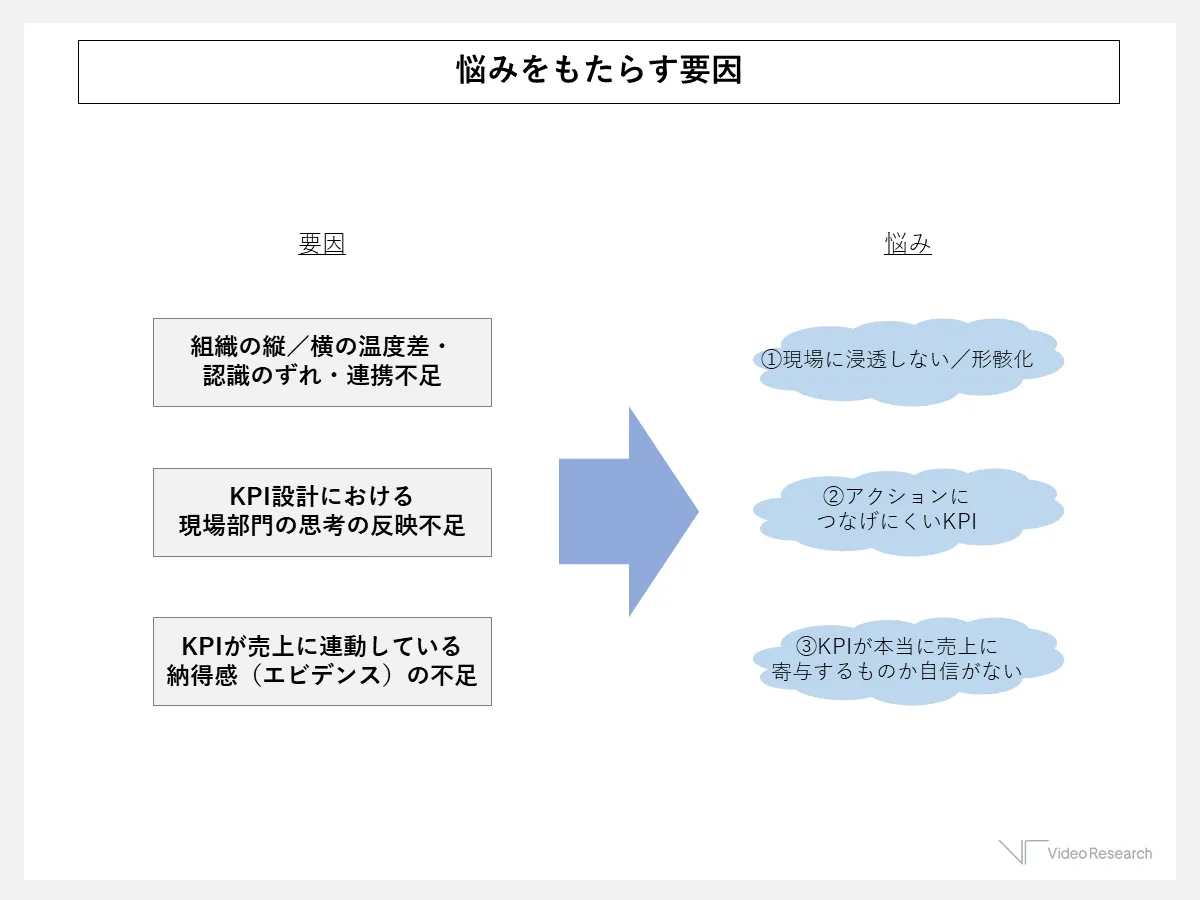

これらの悩みの要因は、次の3つが考えられます。

1 組織の縦/横の温度差・認識のずれ・連携不足

経営層が先進的で立派な戦略を打ち立てることができ盛り上がっていたとしても、現場と温度差や認識のずれがあると、現場に浸透せず形骸化してしまうでしょう。これは組織の縦の関係だけでなく、マーケ部門とその他の部門、というような横の関係の構図でも同様のことがいえます。

2 KPI設計における現場部門の思考の反映不足

現場部門の視点を含めずに、戦略からKPIに落とし込んでしまうと、定められたKPIに対しての具体的方策に苦慮する場合があります。「具体策を考えるのが各部門の役割である」との考えのもと、一方向だけからKPIを設計することは、結果、戦略を具体的アクションへとつなげにくくしてしまいます。

3 KPIが売上に連動している納得感(エビデンス)の不足

経営方針・戦略からKPIに落とし込む際に、「風が吹けば桶屋が儲かる」のようなKPIと売上の因果メカニズムを想定して納得感を醸成しておかないと、あとあとになって、「このKPI設定は適切だろうか?」という不安・疑念がわいてくることになります。

4.アクティビティシステムの活用での解決

ここまでお読みいただいて、「現場部門もKPI設計に参画して一緒に考えればいいのか!」と思われたでしょうか。大前提としてはそうなのですが、ただやみくもに会議をしても、いろいろな立場の人が自分たちの思いを主張するだけのポジショントークの場となってしまい、論点が散漫になる危険性があります。あるいは、上辺だけはすり合わせたように見えて、実際には各部門だけに最適化されたKPIになっていて、会社全体で見ると整合性の取れない、シナジーが発揮できないものであるかもしれません。

対処法として、検討メンバーの視点をひとつに集中させて、上手に意見を集約する術が必要になってきます。そこで、「アクティビティシステム」というフレームワークが活用できます。

アクティビティシステムとは、アメリカの経営学者であるマイケル・ポーターが提唱した概念で、企業のビジネス活動(=アクティビティ)の相互のつながりを図示するものです。具体的には、自社の競合に対する独自性(優位性)とこれからの成長に必要な力、そしてそれらを支える要素を図式化します。これらの要素の実行を日々トラッキングしていくことで、競争優位性をさらに高め、持続的成長につなげられるとされます。

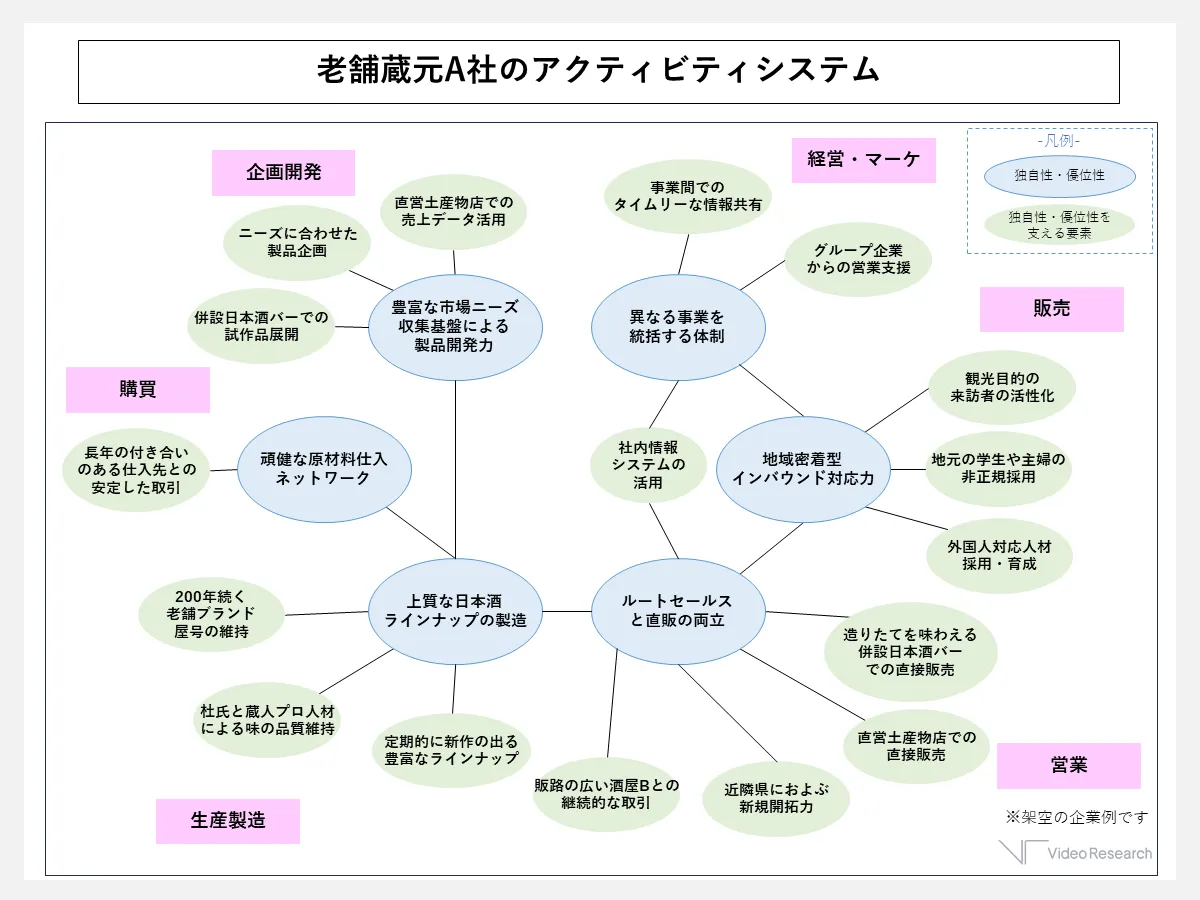

図5は、架空の老舗蔵元A社について、アクティビティシステムの例を示したものです。

A社の強みとして、企画開発部門は「豊富な市場ニーズ収集基盤による製品開発力」、生産製造部門は「上質な日本酒ラインナップの製造」が挙げられています。また、「豊富な市場ニーズ収集基盤による製品開発力」という強みを生み出し、支える要素として「直営土産物店での売上データ活用」「ニーズに合わせた製品企画」「併設日本酒バーでの試作品展開」が挙げられています。

これを例えばテレビ局の各部門で考えてみると、「視聴者ニーズをとらえた番組企画力」という強み、それを支える「視聴率データ分析に基づいた視聴者ニーズの発見」「ニーズから離れない範囲でオリジナリティを発揮する企画」「新番組を適切にトライアルできる放送枠の確保」......といったように、メディア企業においても同様に自社の強み、強みを支える要素を集約することができます。

このアクティビティシステムの作成を目指して現場部門が参画した議論を行えば、共通認識の醸成と現場部門の思考の吸い上げを行いながら、意見を集約させることができます。また、最終的に完成したアクティビティシステムを見ることで組織間のつながりの大切さを否が応でも認識することとなります。

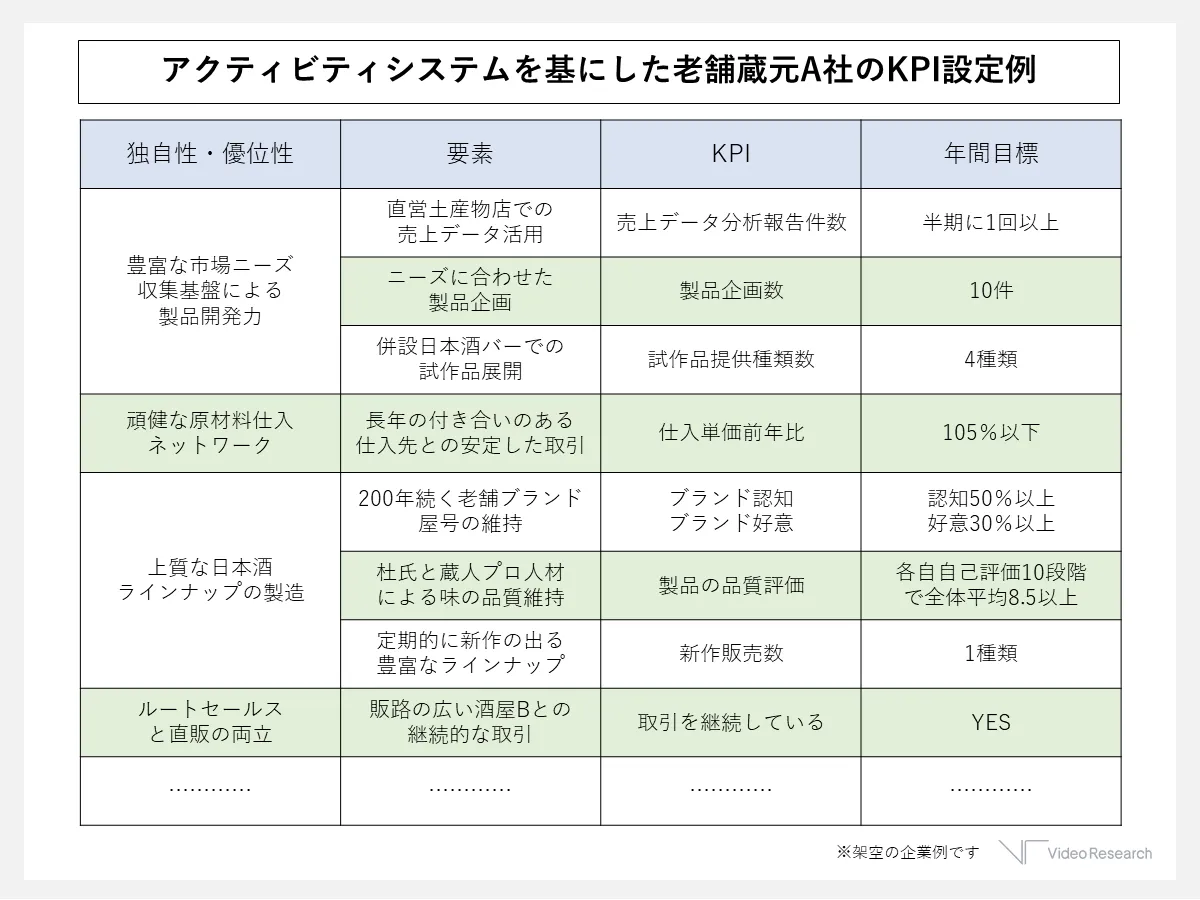

このアクティビティシステムを基にA社のKPIを設定した例が図6です。

例えば、強みである「豊富な市場ニーズ収集基盤による製品開発力」を支える要素の「直営土産物店での売上データ活用」のKPIは「売上データ分析報告件数」とし、具体的な年間目標を「半期に1回以上」と設定することができるでしょう。

また、KPIは必ずしも客観指標だけにする必要はありません。「杜氏と蔵人プロ人材による味の品質維持」のKPIは、「製品の品質評価」とし、杜氏と蔵人らに各自10段階で自己評価してもらい、全体平均を指標とすることも可能です。また、数値指標以外では、「販路の広い酒屋Bとの継続的な取引」はそのまま「取引を継続しているか否か」をKPIとすることもできます。

このようにアクティビティシステムを基にKPIを設定すると、「売上データ分析報告件数を半期に1回以上実施」→「直営土産物店での売上データ活用」→「豊富な市場ニーズ収集基盤による製品開発力」→自社の成長、という因果メカニズムが仮定でき、売上にKPIが寄与する納得感の醸成もできます。

【図6】アクティビティシステムを基にした老舗蔵元A社のKPI設定例

【図6】アクティビティシステムを基にした老舗蔵元A社のKPI設定例

5.ビデオリサーチでは戦略起点のKPI設計をお手伝いしています

今回は戦略からのアプローチでKPI設計をする際の悩みについて、ソリューションの一例としてアクティビティシステムの活用をご紹介しました。ビデオリサーチでは、本記事でご紹介したようなアクティビティシステムを活用したKPI設計のプログラムのほか、KPI設計のコンサルティングやPDCA推進コンサルティングに関して企業向けにお手伝いをしております。詳しくは下記の「KPI探索ラボ」ページも確認ください。ご興味をお持ちいただけましたら、お気軽にお問い合わせいただければと思います。

【関連記事】

・データサイエンス×コンサルで最適なKPIから広告効果の最大化をサポート「KPI探索ラボ」

・KPIの設定方法をデータサイエンティストが解説~3つの条件と、製品カテゴリーごとの検討方法~