Z世代は7人に1人、鳥取県の65歳以上人口比率は東京の1.5倍...データ分析時に持っておきたい「肌感覚」数字

- この記事はこんな方にオススメ!

-

- 日本や各都道府県の年代構成やターゲット人口を知っておきたい方

- データを活用した分析業務を行うことがある方

- マーケティング業務においてターゲット分析を行うことがある方

現代のビジネスにおいては、自社の商材を利用してもらいたい「ターゲット像」を深く理解することが重要です。『水分を毎日1.5リットル以上飲むことを意識している、流行りに敏感なZ世代』『銀座SIXによく行きそうな、自由に使えるお金を多く持つ40~50代のビジネスパーソン』など、細かなターゲット像を描く機会があることも多いでしょう。

ですが、その思い描いたターゲット像が世の中にほとんどいない場合、ビジネスを展開してもヒットに至ることは考えにくいですよね。つまり、そのターゲットが「そもそも、どのくらい世の中にいるのか」を議論の前提条件として意識しておく必要があると言えます。

本シリーズでは、そんな「ターゲット」がどのくらいの人口ボリュームなのか?「何人に1人」の割合で存在しているのか?を様ざまな角度から紹介します。皆さまがターゲット分析を行う際の「肌感覚」を養うきっかけとしていただければ幸いです。

本記事では、このようなターゲットの人口規模や「〇人中何人当てはまるのか」といった"肌感覚"として持っておきたい情報をまとめています。

1. 日本の人口比較 ―日本の総人口は「1.2億人」(2022年)

まずは、人口規模をみていく上で基本となる「日本の総人口」についてみていきましょう。

2022年時点での日本の総人口は1.2億人です。

では1.2億人のうち、どの年齢の割合が多く占めているのかご存知でしょうか?

少子高齢化と言われている現代で「若者が多い」と思う方は少ないと思いますが、具体的には何歳くらいの人口が多いのかは知らない方が多いかもしれません。

そこで、「5歳刻み」「10歳刻み」「基本10特性(テレビ視聴率でよく使われる性年代区分)」の3つのパターンで日本の人口構成比をみていきます。

※出典:総務省統計局ホームページ

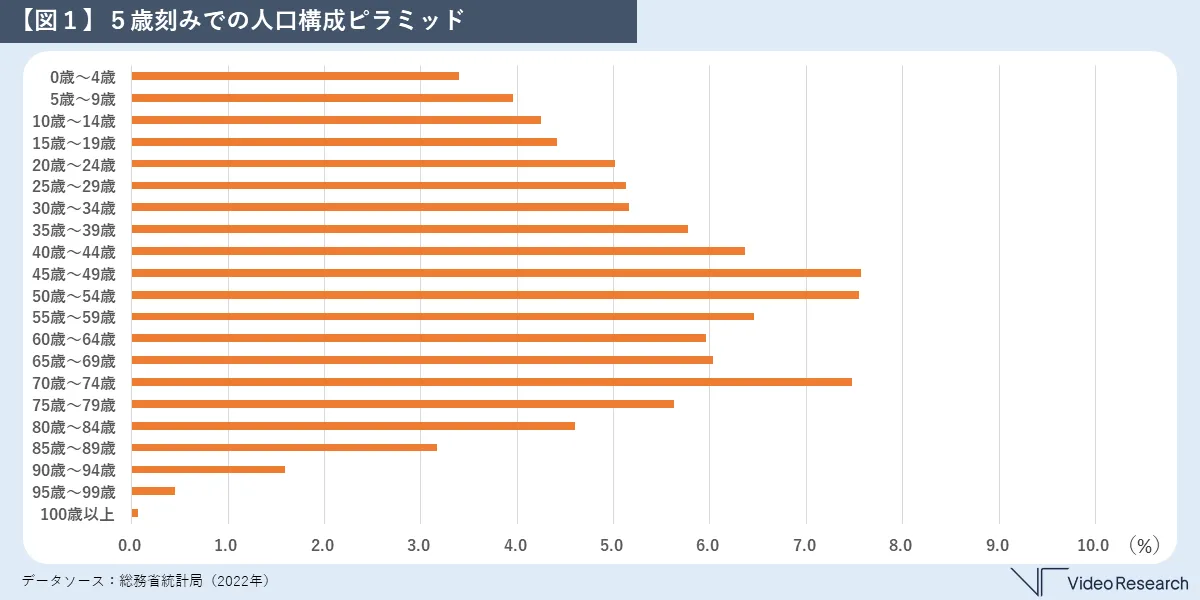

5歳刻みでの人口構成比:1位は「45歳~54歳」

5歳刻みでの人口構成比は以下のようになりました。

| 年齢 | 人数(万人) | 比率(%) |

|---|---|---|

| 0歳~4歳 | 425 | 3.4 |

| 5歳~9歳 | 495 | 4.0 |

| 10歳~14歳 | 531 | 4.3 |

| 15歳~19歳 | 551 | 4.4 |

| 20歳~24歳 | 626 | 5.0 |

| 25歳~29歳 | 641 | 5.1 |

| 30歳~34歳 | 645 | 5.2 |

| 年齢 | 人数(万人) | 比率(%) |

|---|---|---|

| 35歳~39歳 | 721 | 5.8 |

| 40歳~44歳 | 795 | 6.4 |

| 45歳~49歳 | 946 | 7.6 |

| 50歳~54歳 | 944 | 7.6 |

| 55歳~59歳 | 808 | 6.5 |

| 60歳~64歳 | 745 | 6.0 |

| 65歳~69歳 | 754 | 6.0 |

| 年齢 | 人数(万人) | 比率(%) |

|---|---|---|

| 70歳~74歳 | 934 | 7.5 |

| 75歳~79歳 | 703 | 5.6 |

| 80歳~84歳 | 574 | 4.6 |

| 85歳~89歳 | 396 | 3.2 |

| 90歳~94歳 | 199 | 1.6 |

| 95歳~99歳 | 56 | 0.5 |

| 100歳以上 | 9 | 0.1 |

グラフで表すと次の通りです。

5歳刻みでの人口比率1位は、「45歳~49歳」と「50歳~54歳」でそれぞれ7.6%でした。

「45歳~49歳」、「50歳~54歳」ともに、日本総人口の「約13人に1人」いるということになります。

2位は「70歳~74歳」で7.5%、3位は「55歳~59歳」で6.5%です。

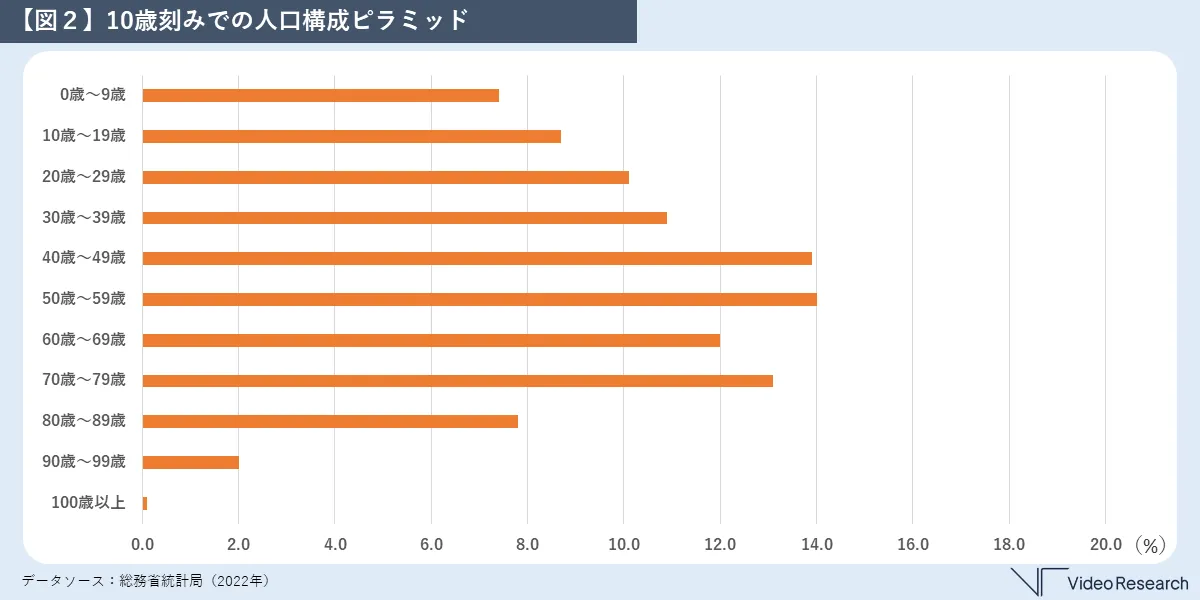

10歳刻みでの人口構成比:1位は「50代」

10歳刻みでの人口構成比は以下のようになりました。

| 年齢 | 人数(万人) | 比率(%) |

|---|---|---|

| 0歳~9歳 | 920 | 7.4 |

| 10歳~19歳 | 1082 | 8.7 |

| 20歳~29歳 | 1268 | 10.1 |

| 30歳~39歳 | 1366 | 10.9 |

| 40歳~49歳 | 1741 | 13.9 |

| 50歳~59歳 | 1751 | 14.0 |

| 年齢 | 人数(万人) | 比率(%) |

|---|---|---|

| 60歳~69歳 | 1498 | 12.0 |

| 70歳~79歳 | 1637 | 13.1 |

| 80歳~89歳 | 970 | 7.8 |

| 90歳~99歳 | 255 | 2.0 |

| 100歳以上 | 9 | 0.1 |

グラフで表すと次の通りです。

10歳刻みでの人口比率1位は、「50歳~59歳」で14.0%でした。

つまり、日本総人口の「約7人に1人」は「50歳~59歳」ということになります。

2位は「40歳~49歳」で13.9%、3位は「70歳~79歳」で13.1%です。

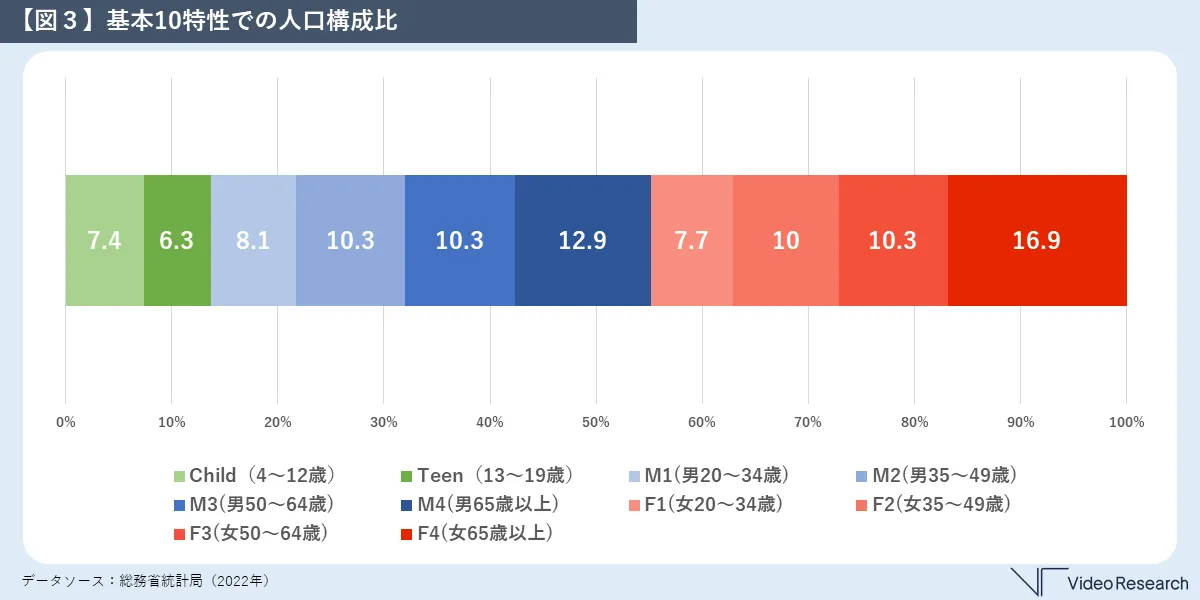

テレビ視聴率でよく使われる「基本10特性」だと?

テレビ視聴率でよく使われる性年代区分「基本10特性」での人口構成比は以下のようになりました。

(基本10特性は、全体母数を個人全体(4歳以上)としているため、日本の総人口ではなく4歳以上の人口を100%として計算しております。)

| テレビ視聴率でよく使われる 性年代区分「基本10特性」 |

人数(万人) | 比率(%) |

|---|---|---|

| 個人全体4歳以上 | 12162 | 100.0 |

| Child(4~12歳) | 901 | 7.4 |

| Teen(13~19歳) | 767 | 6.3 |

| テレビ視聴率でよく使われる 性年代区分「基本10特性」 |

人数(万人) | 比率(%) |

|---|---|---|

| M1(男20~34歳) | 981 | 8.1 |

| M2(男35~49歳) | 1249 | 10.3 |

| M3(男50~64歳) | 1248 | 10.3 |

| M4(男65歳以上) | 1572 | 12.9 |

| テレビ視聴率でよく使われる 性年代区分「基本10特性」 |

人数(万人) | 比率(%) |

|---|---|---|

| F1(女20~34歳) | 931 | 7.7 |

| F2(女35~49歳) | 1213 | 10.0 |

| F3(女50~64歳) | 1248 | 10.3 |

| F4(女65歳以上) | 2051 | 16.9 |

グラフで表すと次の通りです。

基本10特性での人口比率1位は、「F4(女65歳以上)」で16.9%でした。

つまり、個人全体(4歳以上)の約6人に1人は「F4(女65歳以上)」ということになります。

2位は「M4(男65歳以上)」で12.9%、3位は「M2(男35~49歳)」「M3(男50~64歳)」「F3(女50~64歳)」でそれぞれ10.3%です。

2.注目のマーケティングターゲットは何人にひとり?

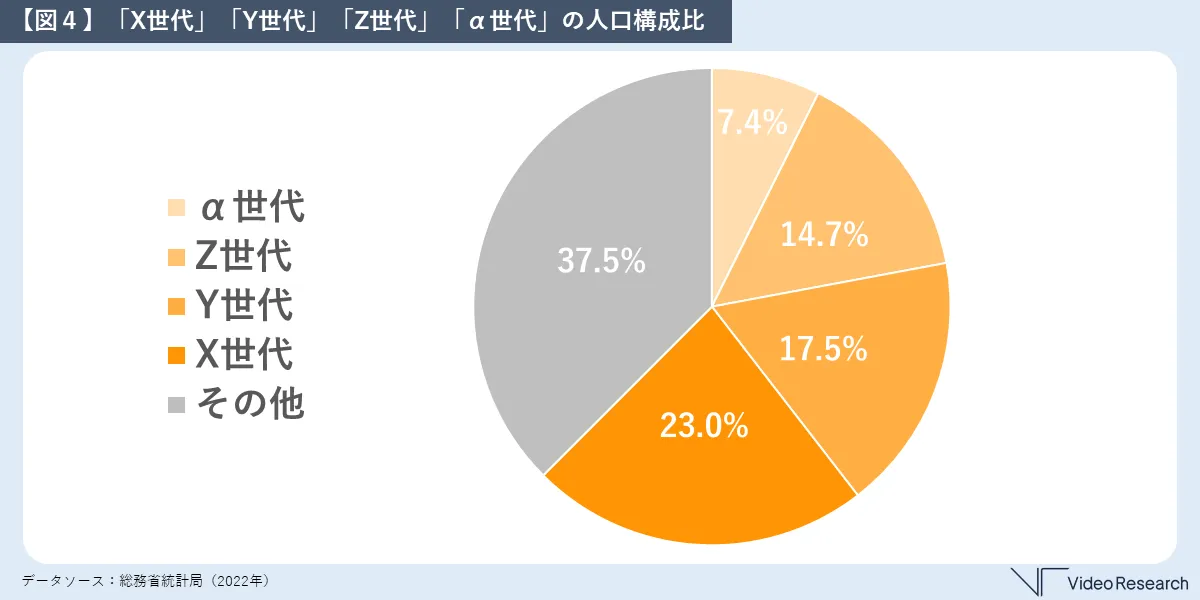

Z世代は7人に1人、X世代、Y世代は・・・

企業のマーケティングなどにおいて用いられる、「α世代」「Z世代」「Y世代」「X世代」の世代に区切ってみていくと、どのくらいの人数になるのでしょうか。

※出典:総務省統計局ホームページ

※本記事では各世代を以下のように定義します。

・α世代...生まれた年が2013年以降

・Z世代...生まれた年が1997~2012年

・Y世代...生まれた年が1981~1996年

・X世代...生まれた年が1965~1980年

日本の総人口(約1.2億人)に対する各世代の人口構成比は以下のようになりました。

| 世代 | 人数(万人) | 比率(%) |

|---|---|---|

| α世代 | 920 | 7.4 |

| Z世代 | 1837 | 14.7 |

| Y世代 | 2182 | 17.5 |

| X世代 | 2871 | 23.0 |

| その他 | 4685 | 37.5 |

グラフで表すと次の通りです。

つまり総人口のうち、「X世代」は約4人に1人、「Y世代」は約6人に1人、「Z世代」は約7人に1人、「α世代」は約14人に1人ということです。

肌感覚として身に着けておくための数字なので、四捨五入をしてかなりざっくりとした数字で表しています。

長年日本は少子高齢化が続いていると言われていますが、このように人口で比較してみると、やはり「X世代>Y世代>Z世代>α世代」という風に段々人口が減っていることがわかります。

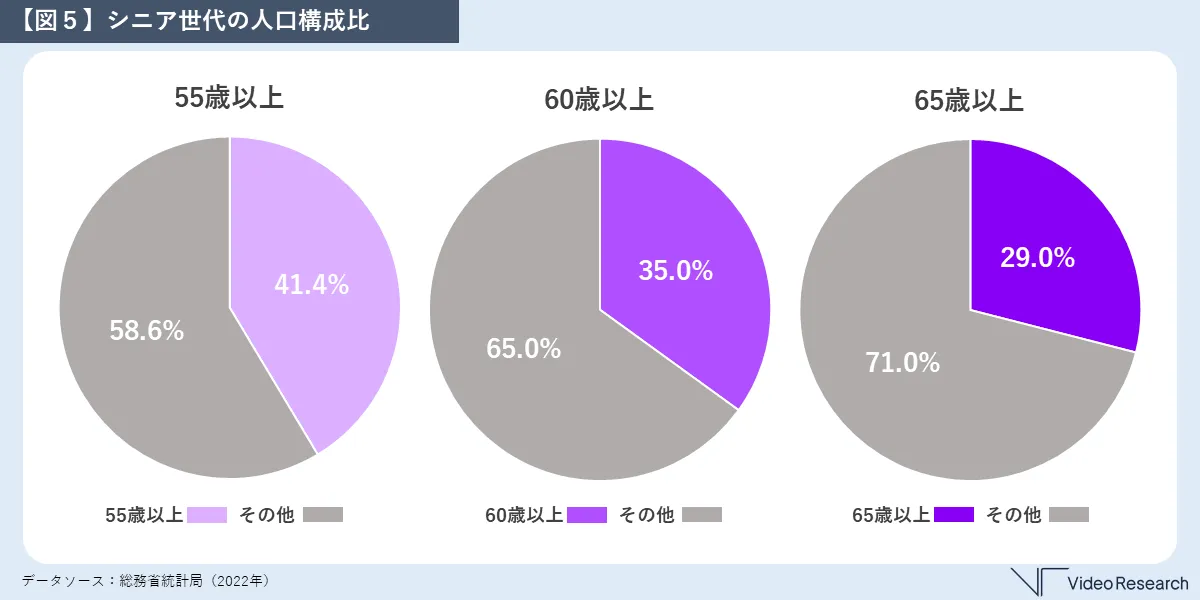

シニア世代、60歳以上は3人に1人

同じくマーケティングターゲットとして注目されることが多いシニア世代についてもみていきます。

※本記事ではシニア世代を55歳以上・60歳以上・65歳以上と3つの区分に分けて説明します。

日本の総人口に対する各世代の人口構成比は以下のようになります。

| 年代 | 人数(万人) | 比率(%) |

|---|---|---|

| 55歳以上 | 5176 | 41.4 |

| 60歳以上 | 4368 | 35.0 |

| 65歳以上 | 3624 | 29.0 |

グラフで表すと次の通りです。

つまり総人口のうち、「55歳以上」は約2人に1人、「60歳以上」は約3人に1人いるということです。

日本総人口のうちの約半数が55歳以上だということは、やはりかなりシニア世代の割合が高いことがわかります。

3.都道府県別の人口比較

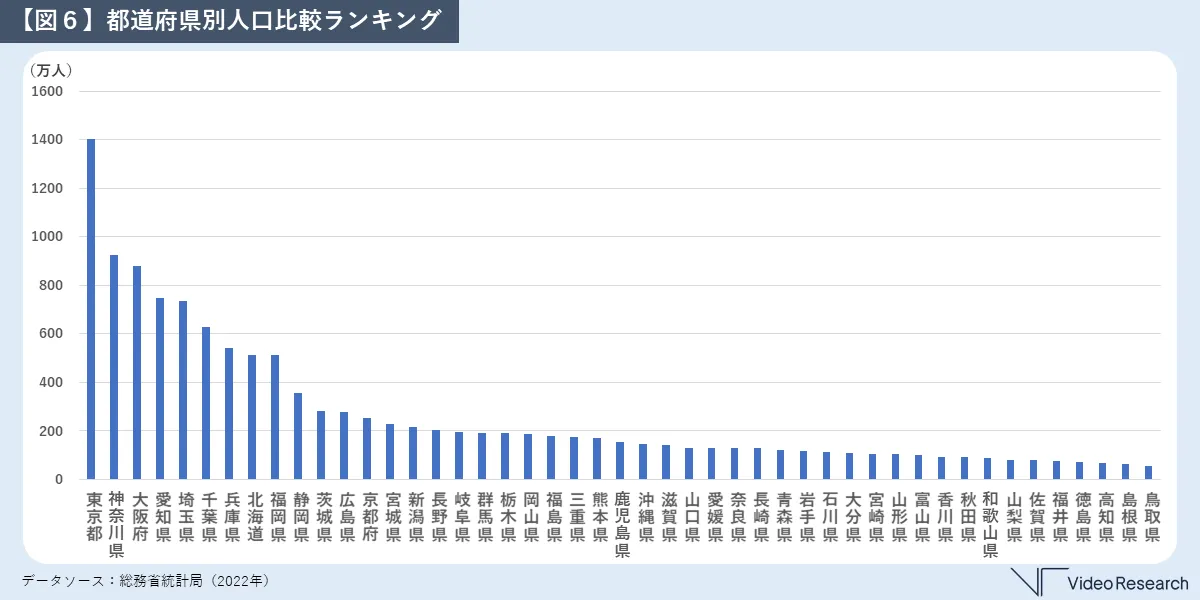

最も人口の多い「東京都」、少ないのは?

ここからは、都道府県別の人口をみていきます。

※出典:総務省統計局ホームページ

最も人口が多い都道府県が「東京都」ということは誰しも想像がつくと思いますが、最も人口が少ない都道府県はどこなのでしょうか。

都道府県別の人口構成比は以下のようになりました。

| 都道府県 | 人口(万人) | 比率(%) |

|---|---|---|

| 北海道 | 514 | 4.1 |

| 青森県 | 120 | 1.0 |

| 岩手県 | 118 | 0.9 |

| 宮城県 | 228 | 1.8 |

| 秋田県 | 93 | 0.7 |

| 山形県 | 104 | 0.8 |

| 福島県 | 179 | 1.4 |

| 茨城県 | 284 | 2.3 |

| 栃木県 | 191 | 1.5 |

| 群馬県 | 191 | 1.5 |

| 埼玉県 | 734 | 5.9 |

| 千葉県 | 627 | 5.0 |

| 都道府県 | 人口(万人) | 比率(%) |

|---|---|---|

| 東京都 | 1404 | 11.2 |

| 神奈川県 | 923 | 7.4 |

| 新潟県 | 215 | 1.7 |

| 富山県 | 102 | 0.8 |

| 石川県 | 112 | 0.9 |

| 福井県 | 75 | 0.6 |

| 山梨県 | 80 | 0.6 |

| 長野県 | 202 | 1.6 |

| 岐阜県 | 195 | 1.6 |

| 静岡県 | 358 | 2.9 |

| 愛知県 | 750 | 6.0 |

| 三重県 | 174 | 1.4 |

| 都道府県 | 人口(万人) | 比率(%) |

|---|---|---|

| 滋賀県 | 141 | 1.1 |

| 京都府 | 255 | 2.0 |

| 大阪府 | 878 | 7.0 |

| 兵庫県 | 540 | 4.3 |

| 奈良県 | 131 | 1.0 |

| 和歌山県 | 90 | 0.7 |

| 鳥取県 | 54 | 0.4 |

| 島根県 | 66 | 0.5 |

| 岡山県 | 186 | 1.5 |

| 広島県 | 276 | 2.2 |

| 山口県 | 131 | 1.1 |

| 徳島県 | 70 | 0.6 |

| 都道府県 | 人口(万人) | 比率(%) |

|---|---|---|

| 香川県 | 93 | 0.7 |

| 愛媛県 | 131 | 1.0 |

| 高知県 | 68 | 0.5 |

| 福岡県 | 512 | 4.1 |

| 佐賀県 | 80 | 0.6 |

| 長崎県 | 128 | 1.0 |

| 熊本県 | 172 | 1.4 |

| 大分県 | 111 | 0.9 |

| 宮崎県 | 105 | 0.8 |

| 鹿児島県 | 156 | 1.3 |

| 沖縄県 | 147 | 1.2 |

グラフで表すと次の通りです。

人口が多い都道府県1位は「東京都」で11.2%、2位は「神奈川県」で7.4%、3位は「大阪府」で7.0%となりました。

日本の総人口のうち、約9人に1人は東京都民ということがわかります。

対して人口が少ない都道府県1位は「鳥取県」で0.4%、2位は「島根県」と「高知県」で0.5%でした。

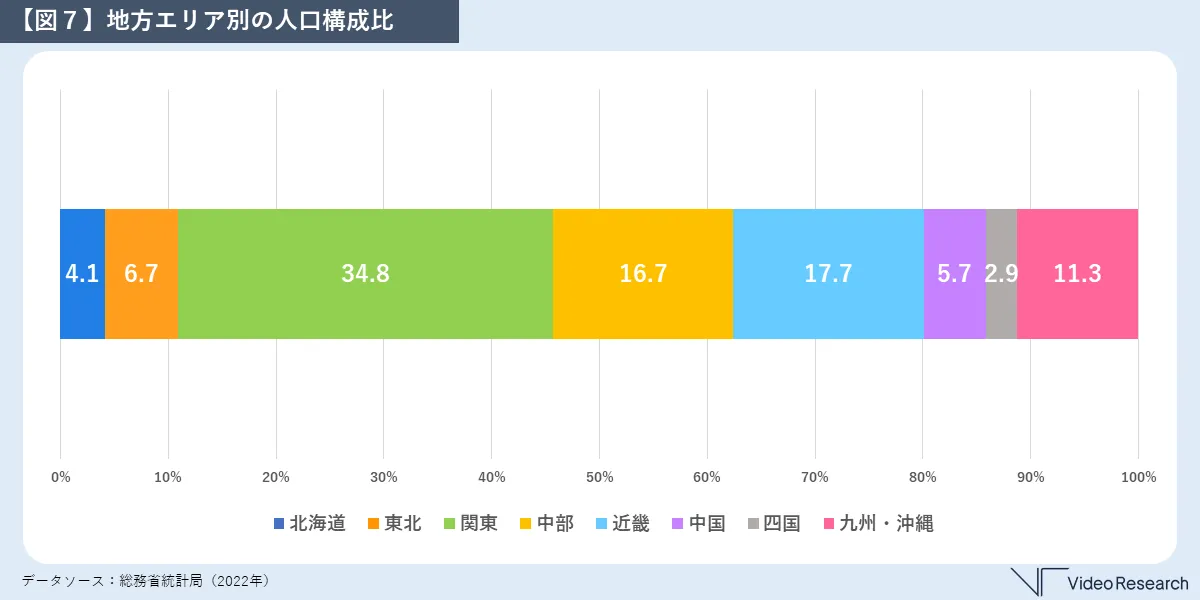

地方エリア別での人口構成比:1位は「関東」

続いて、「北海道」「東北」「関東」「中部」「近畿」「中国」「四国」「九州・沖縄」の地方エリア別での人口構成比をみていきます。

| 地方エリア | 比率(%) |

|---|---|

| 北海道 | 4.1 |

| 東北 | 6.7 |

| 関東 | 34.8 |

| 中部 | 16.7 |

| 近畿 | 17.7 |

| 中国 | 5.7 |

| 四国 | 2.9 |

| 九州・沖縄 | 11.3 |

グラフで表すと次の通りです。

地方エリア別での人口構成比1位は「関東」で34.8%、2位は「近畿」で17.7%、3位は「中部」で16.7%でした。

関東の人口は、日本の総人口の約3人に1人ということになります。

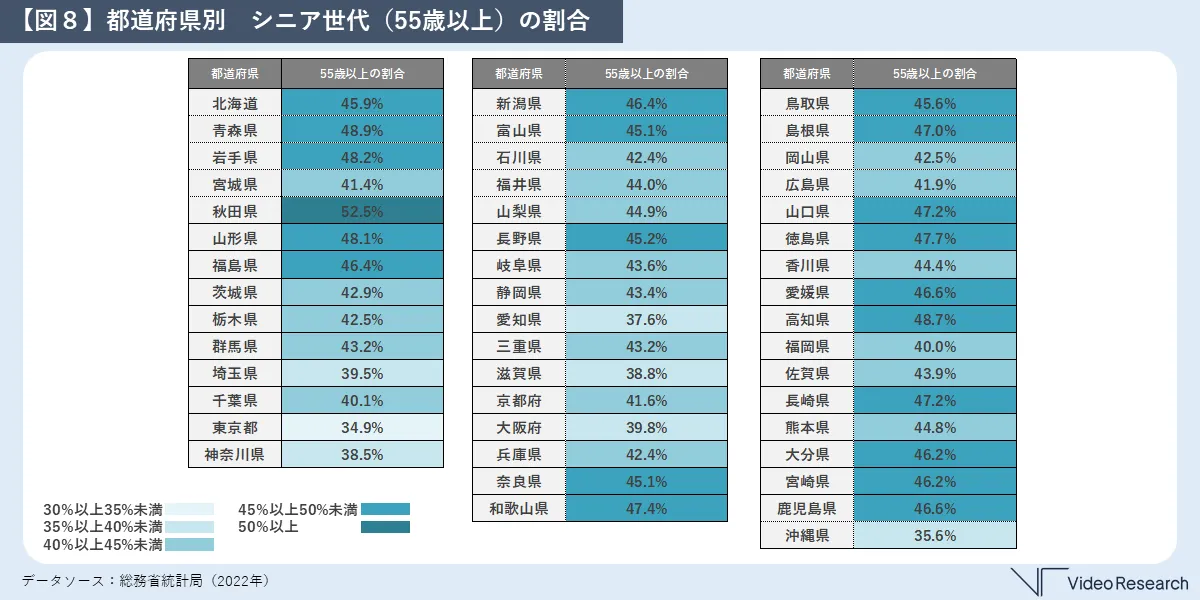

気になる高齢化:都道府県・エリア別に見ると・・・

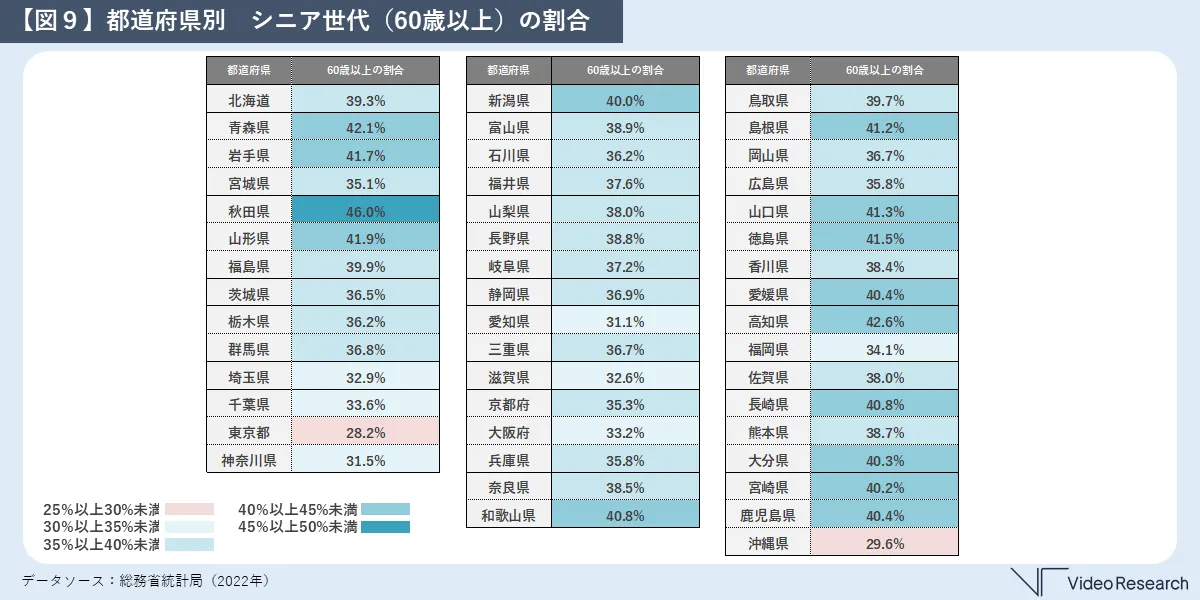

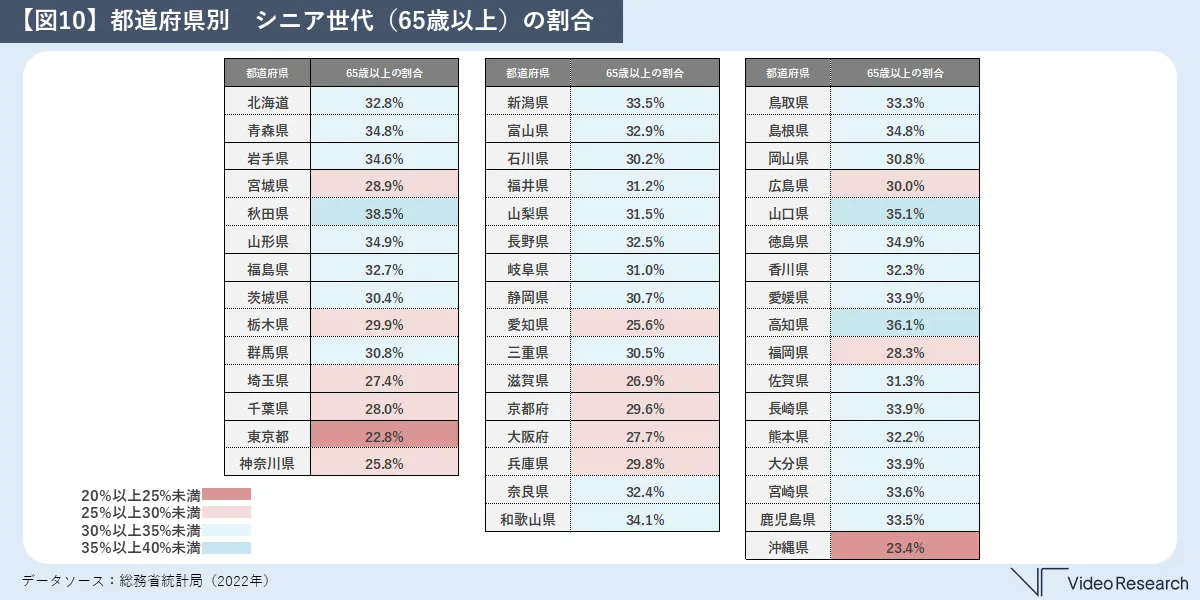

毎年進んでいる高齢化ですが、都道府県別やエリア別にみるとどのような違いが見られるのか、シニア世代の割合を比較してみていきます。

各都道府県の人口のうち、シニア世代の割合は以下のようになりました。

シニア世代の割合が1位の都道府県は「秋田県」で、すべての区分において最も高い割合となりました。

対して、最もシニア世代の割合が低かったのは「東京都」で、すべての区分で低い割合です。

また、人口が最も多い「東京都」と最も少ない「鳥取県」を比較してみると、「鳥取県」のシニア世代の人口割合は「東京都」の約1.5倍でした。

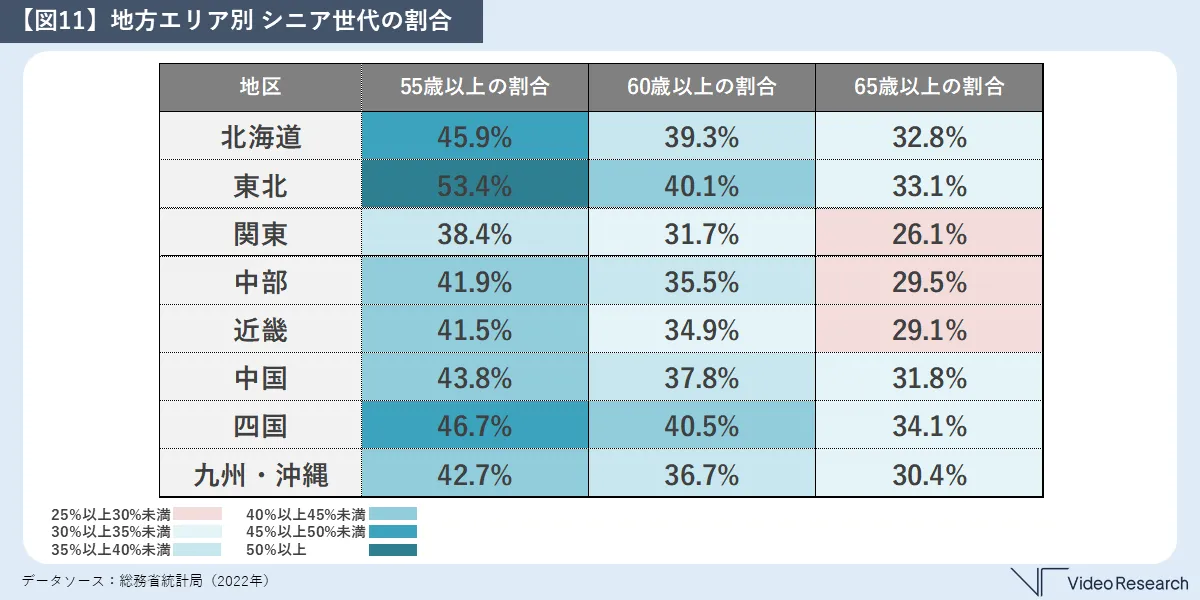

次に、各地方エリアの人口のうち、シニア世代の割合はどれくらいなのかをみてみます。

55歳以上の人口比率が最も高いエリアは「東北」、60歳以上・65歳以上は「四国」が一番高い比率となりました。

対して、すべての区分で最も人口比率が低かったのは「関東」でした。

4.さらに詳しく「肌感覚」を養ってみる

人口をベースにおおよその数字感を解説してきましたが、ここからはさらに様ざまな切り口で肌感覚を養うため、弊社保有のマーケティングデータベース「ACR/ex」を利用して生活者実態を語るうえで用いることの多い項目をみていきます。

婚姻状況:未婚者は3人に1人

まずは、2024年に結婚をしている人・していない人はどれくらいいるのかをみていきます。(単位:%)

| 未婚 | 既婚 | 離婚・離別・死別 | |

|---|---|---|---|

| 男女12~69歳 | 34.3 | 58.7 | 7.1 |

グラフで表すと以下の通りです。

男女12~69歳では、未婚者が約35%、既婚者が約60%となりました。

日本の人口の2人に1人以上が結婚をしており、約3人に1人が未婚だということがわかります。

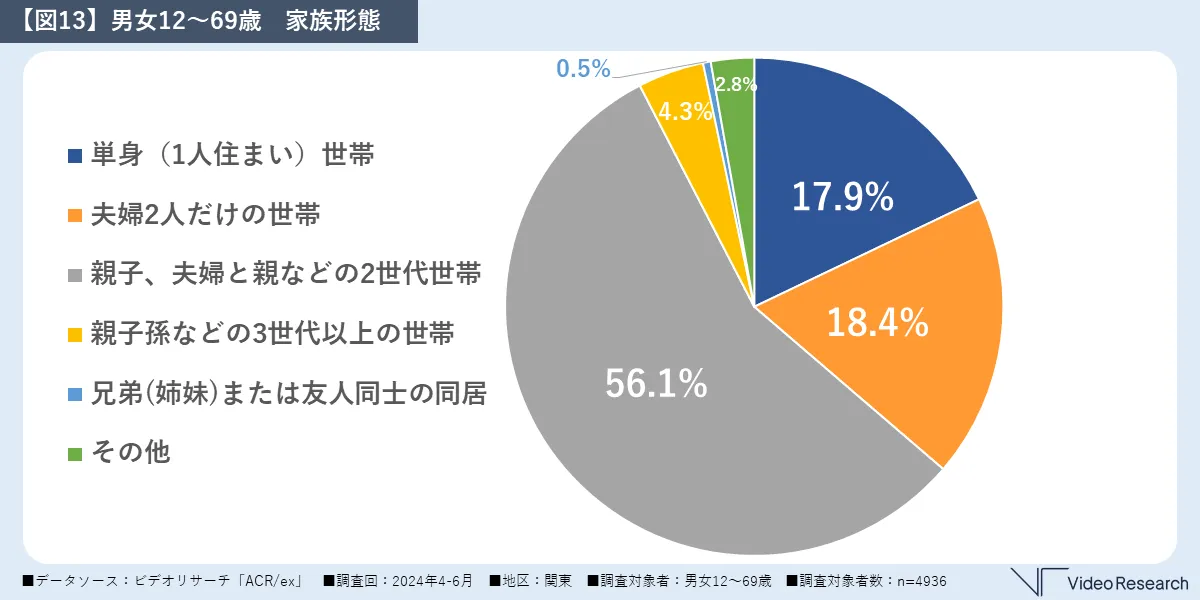

家族形態:3世代以上の同居は20人に1人

次に、世帯状況についてみていきます。(単位:%)

| 単身世帯 | 夫婦2人世帯 | 2世代世帯 | 3世代以上の世帯 | 兄弟(姉妹)または 友人同士の同居 |

その他 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 男女12~69歳 | 17.9 | 18.4 | 56.1 | 4.3 | 0.5 | 2.8 |

グラフで表すと次の通りです。

親子もしくは夫婦とその親が同居する「2世代世帯」が約2人に1人と最も多く、次いで「単身世帯」や「夫婦2人だけの世帯」でした。

3世代以上の家族と一緒に暮らすいわば"大家族"は、現代には約20人に1人という割合でしかいない、ということが言える結果となりました。

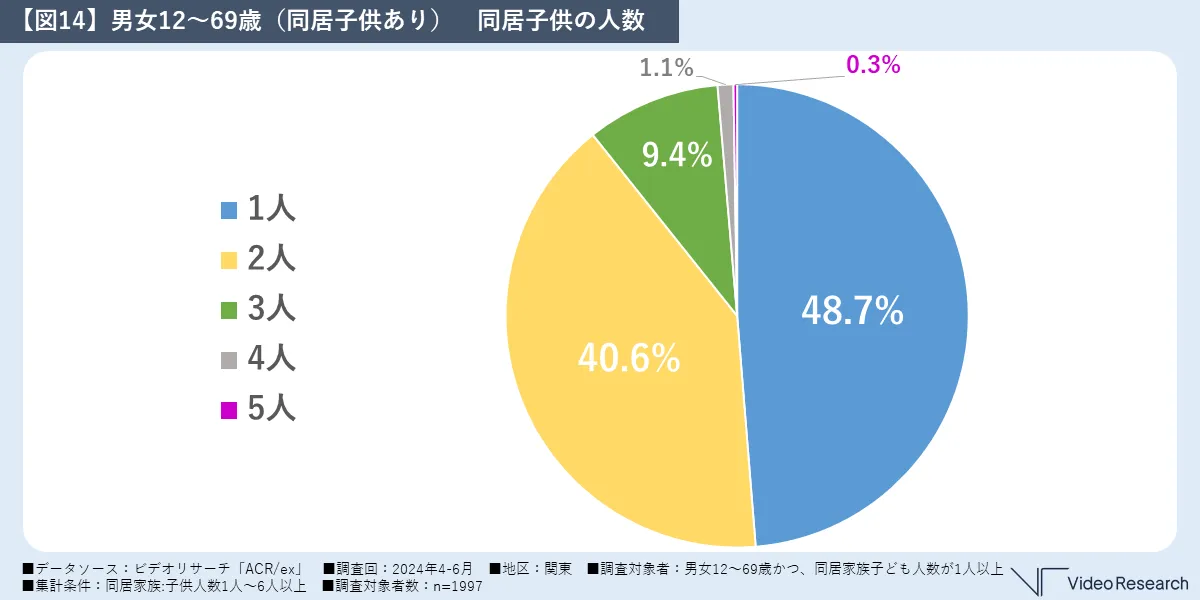

同居している子どもの人数は平均1.6人

続いて同居している子供がいる人の中で、何人の子供と同居している人の割合が多いのかをみていきます。(単位:%)

| 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 男女12~69歳 | 48.7 | 40.6 | 9.4 | 1.1 | 0.3 |

グラフで表すと以下の通りです。

同居子供の人数は「1人」が約50%と半分を占め、次いで「2人」が約40%でした。

子供と同居している人の約90%は「1人」または「2人」の子供と生活しており、同居する子供の平均人数は1.6人であることがわかりました。

5.データ分析時に知っておきたい肌感覚を日常的に養っていくには?

ここまで、様ざまなターゲットが「どのくらいの人口ボリューム」で、「何人に1人」の割合で存在しているのかについてご紹介いたしました。

想像していた数字よりも多いと感じることや少ないと感じることもあったのではないでしょうか。

これらの基本的な数字はもちろん、ターゲットとする人の様ざまなデータに関する肌感覚を身につけることにより、ターゲットへの理解に繋げることができるようになります。

弊社保有のマーケティングデータ「ACR/ex」では、生活者の意識や商品関与・メディア接触などに関連する詳細なターゲットの人口ボリュームを把握することが可能です。

ご興味お持ちいただけましたら、お気軽に以下よりお問い合わせください。

【本記事で紹介したサービス】

・サービス名:ビデオリサーチ「ACR/ex」

・調査時期:2024年4-6月

・対象地区:関東

・ターゲット:男女12~69才(n=4936)