コーホート分析による日本の環境保護意識の世代間比較 ―環境保護の意識の世代間ギャップから未来を考える

1.はじめに

1.1世代ごとの環境意識を探る

2024年も温暖化の影響が顕著で、大雨による河川の氾濫が各地で大きな被害をもたらしました。こうした自然災害の増加を目の当たりにするにつれ、環境保護の意識の向上が私たち一人ひとりの未来のために重要であることを痛感します。では、現状の日本における環境意識はどの程度のものなのでしょうか。近年、マスメディアでは特にZ世代の環境意識の高さが注目されていますが、その実態はどうなのでしょうか。

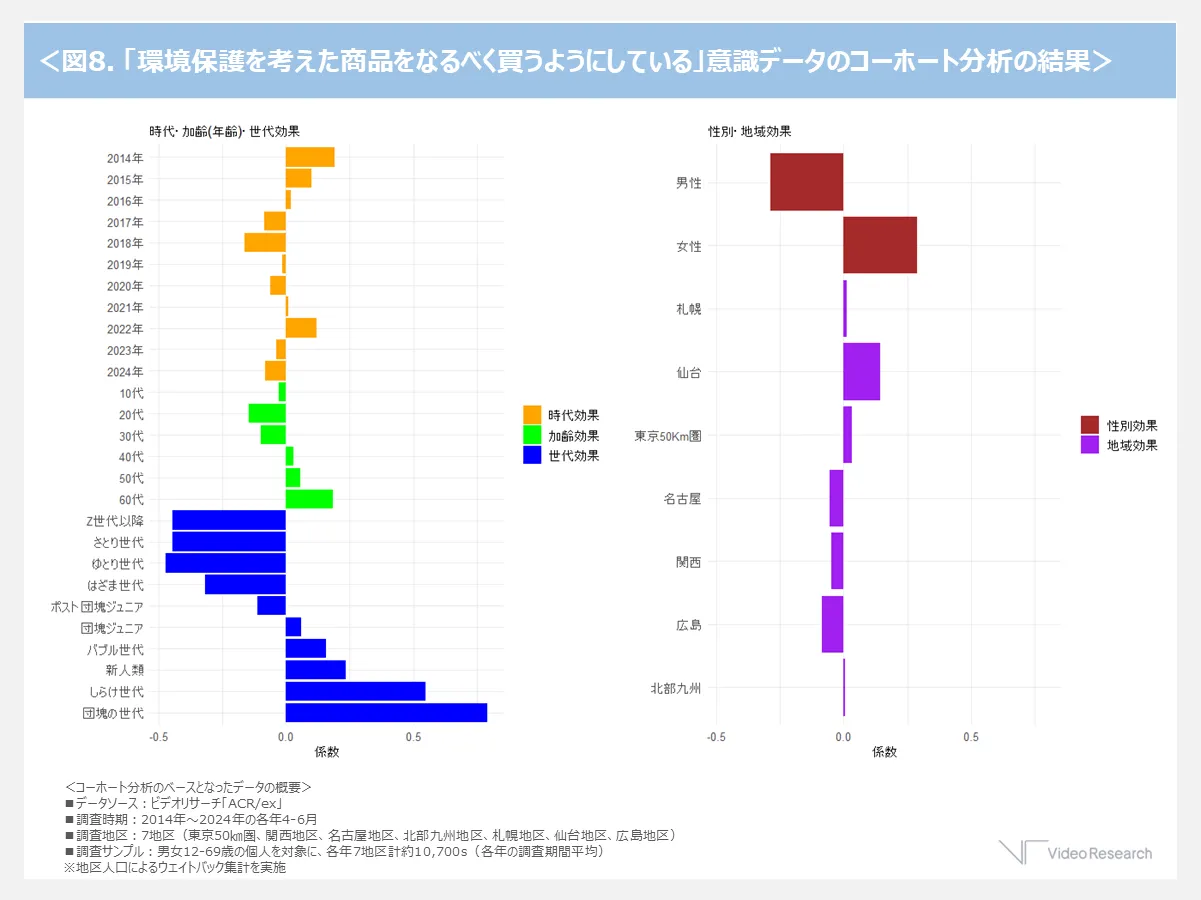

この疑問を解消するために、今回はビデオリサーチが保有する日本最大級の生活者マーケティングデータ「ACR/ex」で調査している「環境保護を考えた商品をなるべく買うようにしている」という意識項目の11年分の回答率をもとに、世代ごとの環境保護の意識を探る「コーホート分析」を行った結果を紹介します。

1.2コーホート分析の視点

コーホート分析とは、時系列で収集されたデータを世代・加齢(年齢)・時代の影響(効果)に分けて検討する分析手法です。それぞれの効果は次の通りです。

世代効果

世代は、社会的・文化的背景を共有して生まれ育つため、物事に対する考えや感じ方、行動に共通した特徴を持つとされます。生まれた時代による影響が反映されるものであり、特に思春期の頃に経験したことは一生にわたり影響を持つと考えられています。

加齢(年齢)効果

個人が年齢を重ねるにつれて自然に変化する行動や態度を指します。例えば、成長や老化による生理的な変化は食べ物の嗜好性に影響を与えます。また人生のステージの変化も特定の年齢に起こる効果で、例えば、結婚、出産、子育て、引退などで生じるニーズや価値観の変化が含まれます。

時代効果

特定の時期の社会的出来事や経済危機、環境問題の深刻化など、すべての世代に広く影響を与える社会的・環境的な要因です。例えば、コロナ禍やリーマン・ショックなど、特定の時代背景が全世代にわたって行動や意識の変化を促すことがあります。

2.環境保護意識の動向

2.1 全体・性別・年代別推移

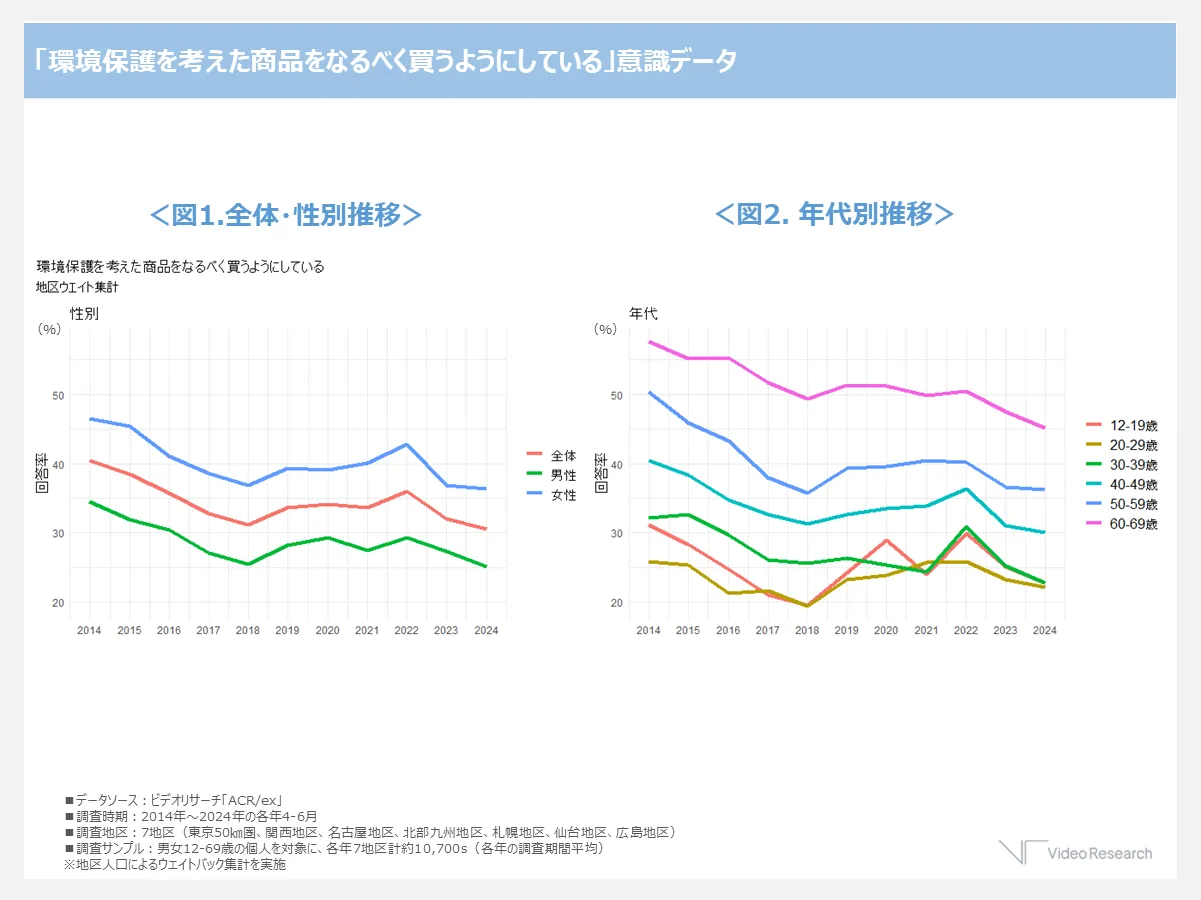

まずは、ACR/exで「環境保護を考えた商品をなるべく買うようにしている」という意識について、2014~2024年のデータをもとに、分析対象の区分をいくつか設けて、それぞれのデータの推移をみてみます。

全体的な傾向をみると、2014年がピークで最も高い水準でした。そこから2018年まで減少傾向がみられました。2018年頃からは、メディアを通じてSDGs(持続可能な開発目標)に関する話題が頻繁に取り上げられるようになりました。特に2019年9月に環境大臣に就任した小泉進次郎氏は、環境問題について様々な話題を呼び起こしました。それらに呼応するような形で環境意識も再び上昇傾向に転じ、2022年まではやや回復しています。

しかしながら、直近の2022年から2024年にかけて再び下降傾向がみられます。この背景には、ロシアによるウクライナ侵攻をきっかけにした世界的な食糧や化石燃料供給の不安定化からSDGsに対する気運が低下して、環境保護の意識に影響を与えたことが考えられます。

2024年の時点では、全体の回答者のうち「環境保護を考えた商品をなるべく買うようにしている」と答えたのは約30%にとどまっています。性別でみると、女性の方が男性よりも環境保護の意識が高い傾向がみられています。年代別にみると、40代、50代、そして60代といった高年になるほど意識が高いことが分かります。また、若年層では10代が20代より環境保護に関心を持つ層が多い傾向がみられるものの、その割合は高年層には遠く及ばない状況です。

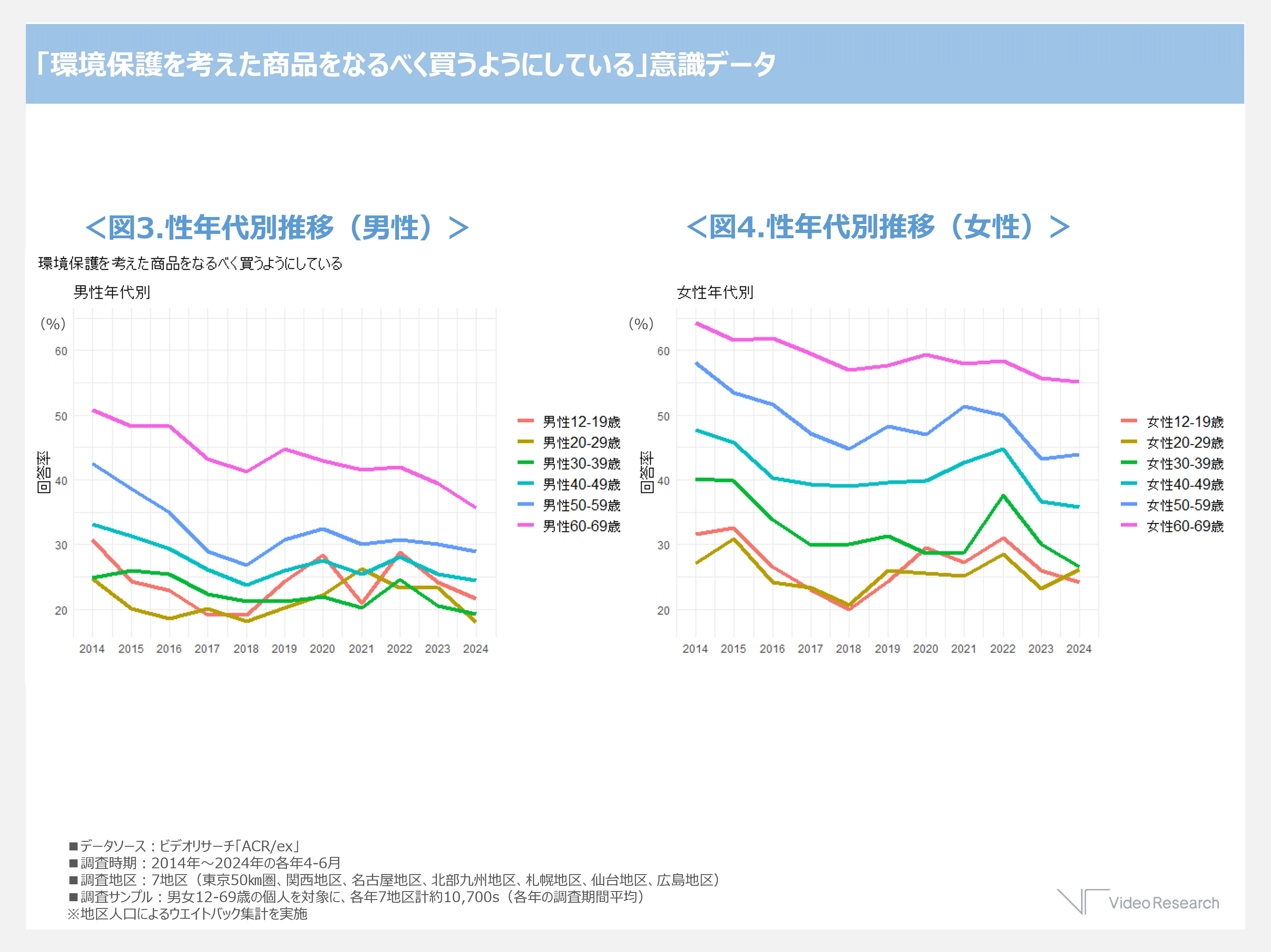

2.2 性年代別の推移

性年代で比較すると、特に男性60代の下降傾向が顕著にみられます。また、男性に比べ女性の方が年代による水準の違いがはっきりしています。

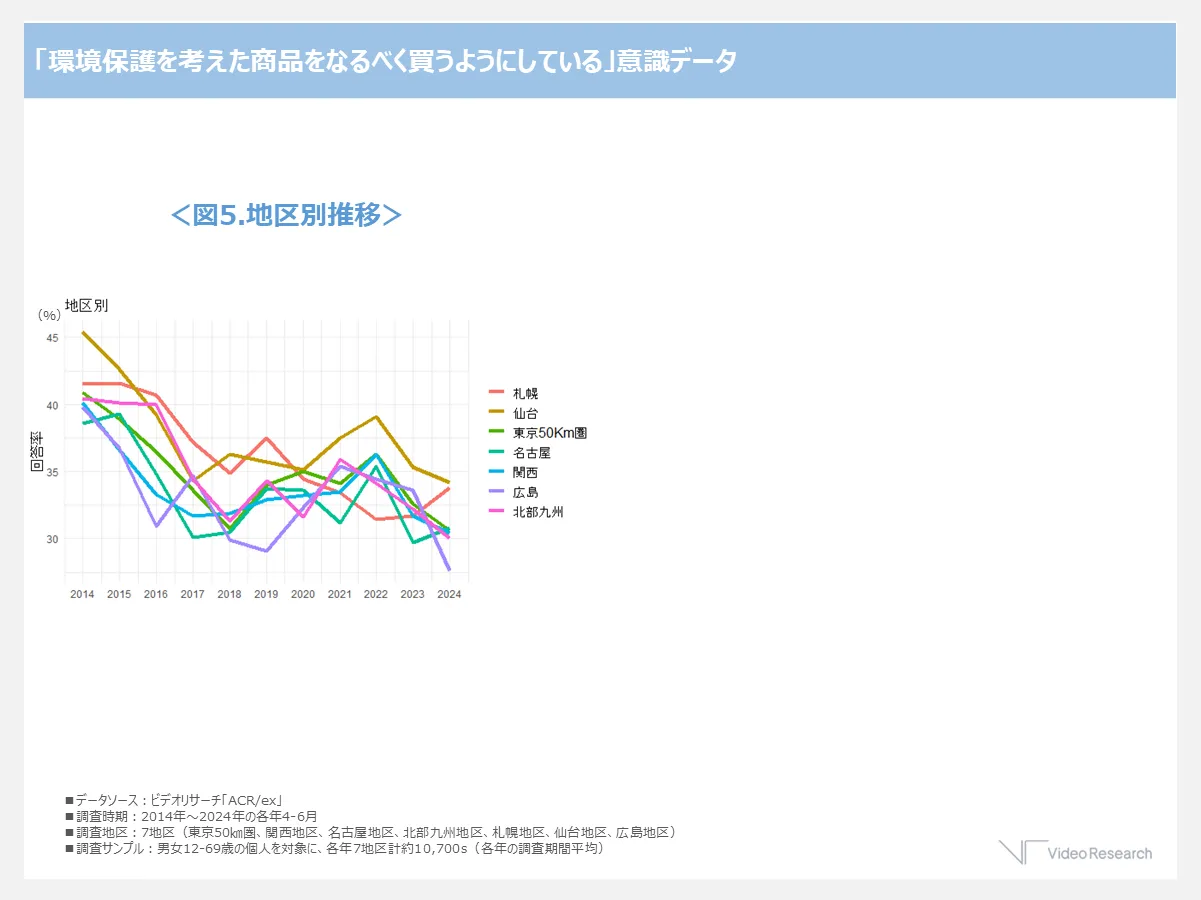

2.3 地区別推移

ACR/exで調査している7エリアを地区別で比較すると、仙台地区の水準が他の地区よりやや高い傾向がみられます。一方で広島地区がやや低めに推移しています。

2.4 世代別推移

世代による推移を確認します。

世代の定義は諸説ありますが、本記事での世代の定義は次の通りとします。

| 世代名 | 誕生年 | 2024年の年齢 | 2014年の年齢 |

|---|---|---|---|

| 団塊の世代 | 1945 ~ 1949 | 75 ~ 79 | 65 ~ 69 |

| しらけ世代 | 1950 ~ 1959 | 65 ~ 74 | 55 ~ 64 |

| 新人類 | 1960 ~ 1964 | 60 ~ 64 | 50 ~ 54 |

| バブル世代 | 1965 ~ 1970 | 54 ~ 59 | 44 ~ 49 |

| 団塊ジュニア | 1971 ~ 1975 | 49 ~ 53 | 39 ~ 43 |

| ポスト団塊ジュニア | 1976 ~ 1981 | 43 ~ 48 | 33 ~ 38 |

| はざま世代 | 1982 ~ 1986 | 38 ~ 42 | 28 ~ 32 |

| ゆとり世代 | 1987 ~ 1991 | 33 ~ 37 | 23 ~ 27 |

| さとり世代 | 1992 ~ 1996 | 28 ~ 32 | 18 ~ 22 |

| Z世代以降 | 1997 ~ 2012 | 12 ~ 27 | 2 ~ 17 |

※各世代の定義は諸説あります

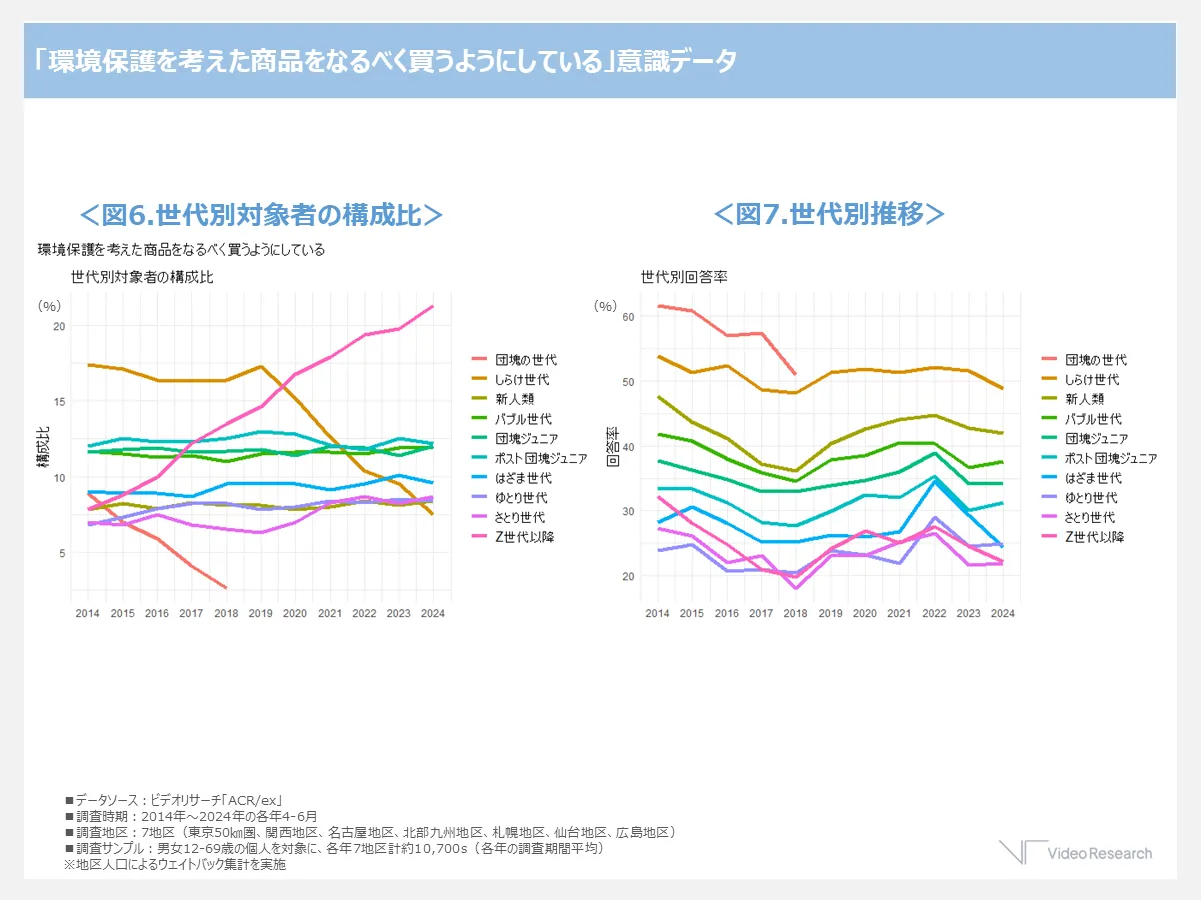

左側のグラフは対象者の構成比の推移を示しています。ACR/exの調査対象は12歳から69歳までのため、団塊の世代やしらけ世代などの高年層は、年を追うごとに調査対象から徐々に外れていきます。反対に、Z世代以降の若年層の構成比は時間とともに増加しています。

右側のグラフは世代ごとの回答率の推移を示しています。団塊の世代の回答率は2018年まで著しく下降していますが、その後、調査対象外になるためトレンドなのかは不明です。上の年齢から調査対象から外れていくので、調査対象となるサンプルは団塊の世代といえども年齢の近いしらけ世代のデータ水準に近づいているようにもみえます。

2014年~2024年の分析期間で10歳ほど年齢が進みますが、各世代の回答率は、世代間で順位が変動することはあまりなく、世代ごとのデータ水準は比較的安定している傾向が見受けられます。つまり、若い世代が年齢を重ねることで、将来のスコアが40%、50%、60%と上昇することは、上の世代の推移の仕方からは想像しにくいです。年代別でも年齢の高い層と低い層で意識の水準の違いがみられましたが、同様に世代による意識の違いもみられる結果になりました。

では、これらの意識の違いは「加齢(年齢)効果」と「世代効果」のどちらによる影響が強いのでしょうか?

メディアではZ世代の環境意識の高さが強調されているように見受けられますが、ACR/exの調査結果によると、実際には上の世代のほうが「環境保護を考えた商品をなるべく買うようにしている」という意識の回答率は高くなっています。

この理由を加齢(年齢)効果の影響として考えると、若い世代では収入の余裕が少ないことが、この意識に影響している可能性があります。「環境保護を考えた商品を購入する」行動は、そうでない商品に比べ一般的にコストがかかるため、ある程度の経済的余裕ができる高年層で意識が高くなると思われます。また、高年層では子ども世代の将来を意識するようになる傾向があると考えられます。

しかし、世代効果が加齢(年齢)効果よりも強く影響しているならば、上の世代が減少していくにつれ、意識の低水準が全体化することで、将来的には環境保護の意識は低迷する可能性が示唆されます。

次章からは、コーホート分析を用いて、環境保護の意識においては加齢(年齢)効果と世代効果のどちらが影響として強いのかを探っていきます。

3.環境保護意識のコーホート分析の結果

3.1各効果の比較

環境保護の意識に影響する「年齢」「世代」「時代」の3つの要素を調べるため、コーホート分析という方法を用います。ただし、「時代(調査年)-年齢=生まれ年(世代)」というつながりのため、3つを完全に区別して分析するのは難しいという制約があります。そこで、年齢を10代ごとにまとめて分類し、さらに推定方法を工夫して、3つの影響をできるだけ明確になるように解析します。

補足:

当社では5歳刻みの集計データを使ったコーホート分析を紹介していることも多いですが、今回は世代の幅を自由に設定できるサンプル個別データを使っています。これにより計算は複雑になりますが、よく知られた世代(たとえば団塊世代、バブル世代、Z世代など)に分類でき、性別や地域などの要素とともに比較可能です。

3.2各効果の解釈

グラフの棒の高さは、各要素(世代・年代・時代など)が目的変数である「環境保護を考えた商品をなるべく買うようにしている」という意識項目にどのように影響を与えているかを数値で表しています。プラスは『はい』(肯定)と回答する確率を高め、マイナスは肯定の回答確率を低下させます。

世代効果

環境保護の意識において、世代効果と加齢(年齢)効果を比較すると、明らかに世代効果の方が大きいという結果です。特に団塊の世代の環境保護の意識が最も高く、しらけ世代や新人類がそれに続いています。つまり上の世代ほど環境意識が高い傾向が示されています。

そして環境保護の意識が最も低いのはゆとり世代です。ゆとり世代より下の、さとり世代やZ世代以降はゆとり世代よりもやや高い意識を示しています。これは、ゆとり世代はSDGs教育が普及する前に成長した世代であるため、環境問題についての教育の多寡が解析結果に表れた可能性があります。さとり世代やZ世代は、地球環境に対する意識が教育やメディアで強調される時代に育ったため、環境問題をより身近に感じていることが考えられます。

ただし、上の世代と比較すると、さとり世代やZ世代も高い意識を持っているわけではありません。環境に配慮した購買は『利他的な購買行動』が求められる側面が強いのですが、さとり世代以降の若い世代では、自己表現や個人の楽しみといった自身の生活がより重視されている可能性があります。

加齢(年齢)効果

加齢(年齢)効果をみると、10代を除いて年齢が高くなるほど環境保護の意識が高まる傾向がみられます。10代と20代の差には、親に依存していた状況から、自ら収入を得る立場に変わるという変化が反映されていると考えられます。20代ではまだ収入が低めであることが、環境保護の意識に影響を与えていると思われます。また、上述した世代効果とは別に、若い人はまだ子どもがいない方が多く、将来の環境のことよりも今の自分自身のことを重視する傾向があると考えられます。

時代効果

時代効果は2014年から2018年にかけて下降傾向にあります。しかし、2018年から2022年にかけては、コロナ禍はありましたが、SDGsやサステナブル、ESG投資といった環境保護に対する気運の高まりが傾向に表れていると思われます。2022年はロシアのウクライナ侵攻による食糧やエネルギー問題が発生した年ですが、調査が「4-6月」に行われたため、その時点では物価高の影響よりもSDGsに対する関心が勝っていたようです。ただ、その後の物価高騰も一因となり、2023年にはSDGsへの関心が低下し、時代効果においてもこの傾向がみられる結果となっています。

その他の効果

性別効果では、女性に比べ男性の意識が低いことが分かります。

地域効果では、仙台が最も高くなっています。仙台の意識が高い理由は明確には分かりませんが、他の地域と異なる要因として、2011年の東日本大震災の被害が大きかったことが考えられます。その影響で持続可能性や地域の再生に対する意識が高まった可能性があります。被災地復興への関心が持続可能な社会の意識を育み、仙台の地域コミュニティ活動の中に環境意識が浸透しているのかもしれません。

3.3結果のまとめ

本分析では、2014年から2024年までの11年間のデータを用いましたが、この約10年という比較的短い期間では団塊の世代の若い頃の意識を捉えることができていません。一般的に、若者は年配者に比べて「社会や世の中に関心を持たない」傾向があるため、今回の結果では世代効果がいくぶん強く見積もられている可能性があります。この点を考慮し、結果を評価する際には世代効果はやや割り引いて解釈する必要があります。

ただし、世代別回答率の推移から、若い世代が加齢によって環境保護の意識を大幅に高め、回答率が40%、50%、60%と上昇していくことは考えにくい状況でした。つまり、加齢の効果より世代の効果の方がずっと大きいというコーホート分析の結果は妥当だと考えられます。そのため、今後、環境保護の意識の高い世代が減少していく中で、12歳から69歳の範囲では「環境保護を考えた商品をなるべく買うようにしている」という意識水準は低迷していく可能性があります。この意識水準を引き上げるためには、時代の変化による「時代効果」が必要不可欠です。

ただし、異常気象の深刻化を待ち、法的規制の強化に頼るような受動的な変化を期待するのではなく、環境保護の意識を広げるために社会全体で意識を高める啓発活動を強化し、積極的な行動変容を促すことが重要です。

4.考察/提言

データ分析の結果から、「環境教育が強化されたZ世代以降よりも、団塊の世代など上の世代の方が環境保護の意識は高い」という興味深い事実が浮かび上がりました。これについて、私自身の経験をもとに考察します。

私はバブル世代ですが、小学生の頃には、学校帰りに屋内避難を促す光化学スモッグ注意報のサイレンを頻繁に耳にしました。また、ヘドロなどの海洋汚染や産業廃棄物による土壌汚染など、深刻な公害問題が身近に存在していました。高度経済成長期に育った私より上の世代は、こうした公害の中でより長い時間を過ごしています。

1980年代から2000年代にかけて法整備が進み、環境問題は劇的に改善されました。モノを捨てるにはコストや手続きが必要になりました。別の視点ですが、私の若い頃には電車やオフィスでの喫煙は当たり前で、路上にポイ捨てされたタバコは日常的な光景でした。しかし、ポイ捨てに関する社会規範は急速に変化していきました。

このように、多くの年配者は社会規範の変化とともに自身の行動を「正す」経験を重ねてきたため、環境保護の意識が高まったのではないかと考えられます。つまり、彼らの意識は自然に備わっていたものではなく、時代の変化に適応し、行動を修正する(矯正される)ことで形成されたものだと思われます。

一方、若い世代は比較的クリーンな環境で育ち、環境保護の意識が「自然に身についている」状態です。環境への配慮を行動として実践できています。ただし、地球温暖化と気候変動への対応は急務で、さらに強い意識と主体的な取り組みが求められます。しかし、強制的に行動を変えられた経験が少ないため、環境保護の意識が顕在化しにくい可能性があります。SDGs教育の強化により、Z世代以降で環境保護の意識が高まることが期待されますが、今回の分析からその上昇幅には限界があることが示唆されました。

したがって、環境保護の意識を高めるためには、啓発だけでなく、実際の行動を促す社会的な仕組みが必要です。例えば、経済的なインセンティブや参加しやすい環境を整えるなど、人々が自然と環境に配慮した行動を選ぶようにする施策が挙げられます。このような行動の積み重ねが、結果的に意識の向上につながると考えられます。

具体的な施策例を挙げてみます。

・環境保護活動への参加を促す

海岸や河川の清掃活動、植樹活動など、実際に環境保護に貢献できるボランティア活動に参加する機会を増やす。参加者には貢献ポイントを付与し、奨学金や就職、預金や借り入れなどに有利になる。

・学校教育や企業研修で実践的な活動を行う

環境に配慮した生産活動を行っている企業やリサイクル施設、廃棄物処理場などの見学ツアーを学校教育や企業研修に取り入れる。受け入れ企業にとっても、自社の取り組みを外部に発信することで従業員の意識が高まり、働くモチベーションの向上につながる。

・環境問題に関する情報提供を強化する

オンラインのウェビナーやセミナーを開催し、最新の環境問題や解決策について情報を共有する。普段、環境問題だと考えていなかったことを意識するようになり、意識の向上につながる。

など

5.おわりに

本記事ではACR/exの意識調査項目である「環境保護を考えた商品をなるべく買うようにしている」という質問の回答率をもとに、世代ごとの環境保護の意識を探るコーホート分析を行った結果を紹介しました。

気候変動の問題は年々深刻になっていて、環境保護の意識向上は喫緊の課題だと感じられます。気候変動の影響を最も受けるのは、私たち自身、そして次の世代です。だからこそ、一人ひとりが今すぐに行動を始めることが重要です。本分析は一つの視点に過ぎませんが、今後はSDGs教育や啓発だけでなく、行動を後押しする社会的な仕組みづくりを充実させることで、世代間の意識格差を埋め、より持続可能な社会を目指していくことが求められるのではないでしょうか。