グラフとセットで書くべき「調査概要」の記載方法―プレゼン資料に使えるグラフ作成の留意点

- この記事はこんな方にオススメ!

-

- 読み手に伝わる、分かりやすい資料作成を目指したい方

- 棒グラフ、円グラフ、帯グラフなどグラフを作成する機会がある方

- プレゼン資料におけるグラフ作成時の「お作法」を押さえておきたい方

グラフにおける「調査概要」とは

資料を作成する際に「グラフ」を挿入する機会は非常に多いですが、皆さんはただ「グラフだけ」を作って終わりにしていませんか?

グラフというのは、言うまでもなくどこかに流し込む元のデータがあり、そのデータはどこかの調査結果であったり、測定を行った結果であるという背景があります。

資料の作り手も、そして読み手も、これらの背景情報を"グラフとセットで"きちんと把握した上でグラフを読み解くことが肝要です。

ただ、これらは付帯的な情報であるゆえに、「どう書いたらいいかわからない」「外したらいけない情報は何なのかわからない」などの疑問を抱えたまま、なんとなく書いている方も多いのではないでしょうか。

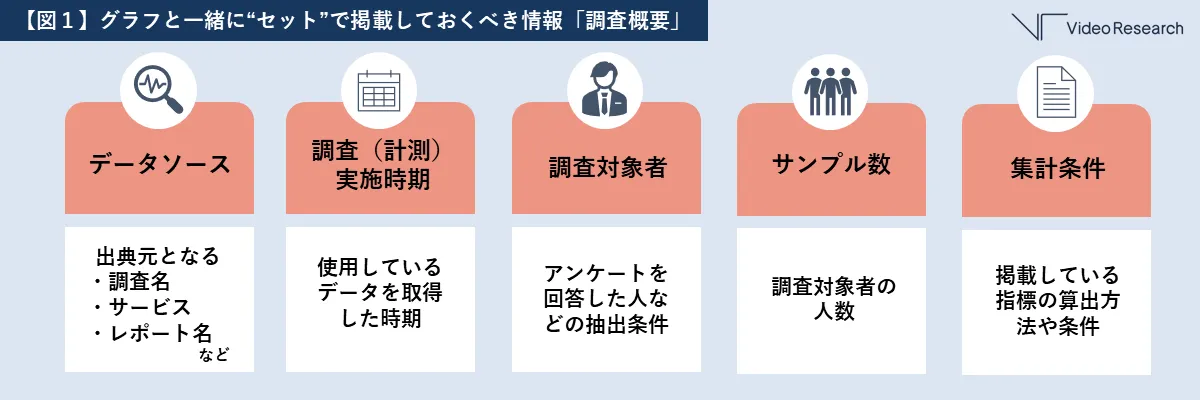

本記事では、グラフを使ったプレゼン資料作成において留意しておきたい「調査概要」【図1】の書き方をご紹介します。

【関連記事:「プレゼン資料に使えるグラフ作成の留意点」シリーズ】

円グラフと帯グラフの違いは?正しく使い分ける方法 ―プレゼン資料に使えるグラフ作成の留意点

そのグラフ、誤解を招いていない?チェックポイント4選 ―プレゼン資料に使えるグラフ作成の留意点

相手に誤解なく・正しく伝わるグラフ入りプレゼン資料を作るには?ー プレゼン資料に使えるグラフ作成の留意点

調査概要に載せておきたい情報

ここからは、グラフとセットで載せておきたい調査概要の必要要素を具体的にご紹介します。

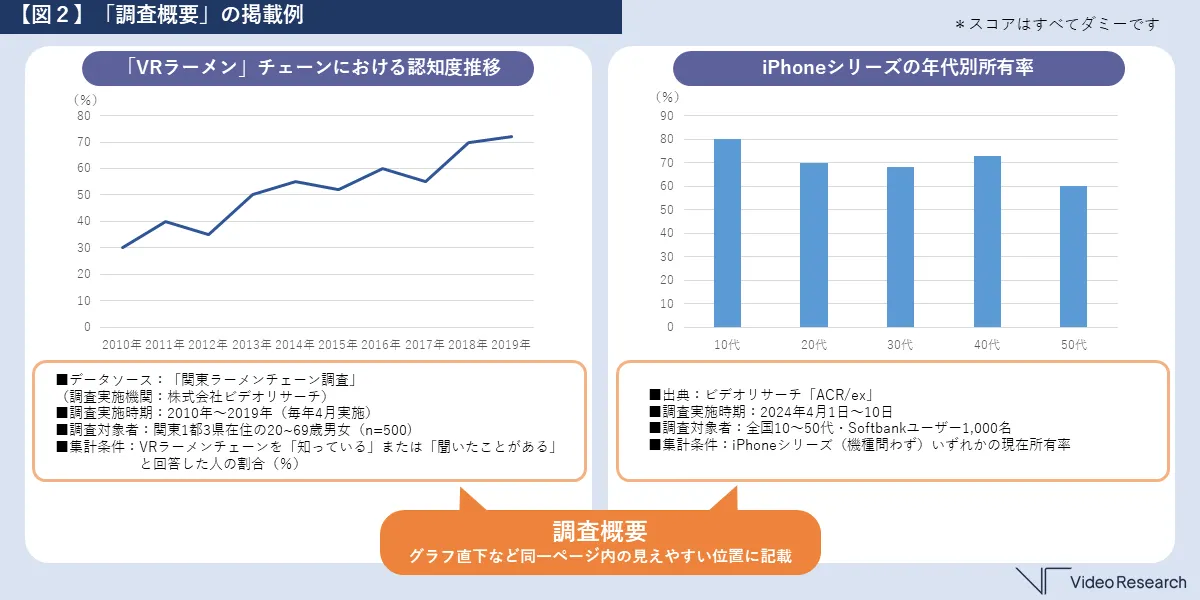

以下の5つを【図2】にあるように、グラフ直下など同一ページ内の見えやすい位置で記載するようにしましょう。

データソース(出典)

出典元となる調査名やサービス・レポート名などを、実施元企業/機関名とともに記載します。

【書き方例】

・「テレビ視聴に関する調査」(調査実施機関:株式会社ビデオリサーチ)

・総務省統計局「国勢調査」より

・Google Analytics「新規ユーザーレポート」

調査(計測)実施時期

グラフ内で使用しているデータを取得した時期を記載します。

【書き方例】

・1時点の場合:2025年1月10日~20日

・定点的に取得している場合:2010年~2019年(毎年4月に実施)

・継続的に取得している場合:2023年7月1日~2024年6月30日までの1年間

調査対象者

アンケート調査の場合は、そのアンケートを回答した人の抽出条件(どういう人に聞いたのか)を記載します。

ウェブサイトの来訪者など、ログ計測等を行っている場合はデータの収集環境を記載するようにしましょう。

【書き方例】

・居住地や性年齢などのデモグラフィック情報を記載:関東地区在住の20~69歳男女

・特定の条件に当てはまる人への調査結果であることを記載:iPhoneユーザー/週1回以上スーパーで買い物をすることがある人

・ログの計測環境を記載:自社サイト(https://www.videor.co.jp/)1か月以内来訪者

*調査対象者の抽出における留意点についてはこちらの記事をご参照ください。

サンプル数

アンケート調査を回答した人数やセッション数、ユーザー数、PV数などの「分母」になる数字です。

一般的に、サンプル数は多いほうがデータの信ぴょう性が高まりますので、サンプル数をグラフにも併記しておくことで、そのグラフから読み取れる知見にどの程度の信ぴょう性があるかを示すことにもつながります。

【書き方例】

・調査対象者と併記する場合:関東在住15~69歳男女(n=100)

・単体で記載する場合:回答数100名/n=100

*サンプル数を示す際には、「n=サンプル数」と表記することが多いです。サンプル数のことを「N数(えぬすう)」と呼ぶこともあります。母集団すべてが対象になる場合は大文字のN、母集団の中から抽出した一部を対象にする場合は小文字のnを使って表現します。

集計条件

グラフ上で示している指標(スコア)の算出方法や算出条件も記載しておくようにしましょう。各指標の"意味"を正確に伝えることで、グラフから読み取れる情報も正しく相手に理解してもらえるようになります。

【書き方例】

・「VRラーメン」チェーン店5店舗分の月次売上計

・タレントAを「知っている」または「名前を聞いたことがある」と回答した人の割合

・iPhoneシリーズ1年以内購入(%)

グラフ入り資料制作時に押さえておきたいコツ

ここまで、グラフとセットで記載すべき「調査概要」の書き方についてご紹介しました。

実際の資料作成業務においては、ここから先、グラフから読み取れる知見を探し出して読み手に分かりやすく伝えるテクニックも必要となります。

シリーズ「プレゼン資料に使えるグラフ作成の留意点」では、読み手に誤解なく・正しく伝わるグラフ入りプレゼン資料の作り方についてもご紹介しています。

あわせてぜひご覧ください。

【関連記事】

円グラフと帯グラフの違いは?正しく使い分ける方法 ―プレゼン資料に使えるグラフ作成の留意点

そのグラフ、誤解を招いていない?チェックポイント4選 ―プレゼン資料に使えるグラフ作成の留意点