先週から今週へどのくらい継続して見ているのか?他局との流出入は? <流入流出①>

視聴率の分析において、番組の見られ方を分析する場合、「同じ時間帯に放送されている他局の番組が分析対象の番組にどう影響するか?」という観点をもって分析することも重要です。

なぜなら、同じ時間帯に他局でさらに魅力的な番組があれば視聴者はそちらを見ますし、同様に他局からチャンネル変更することもあるなど、常に視聴行動が変化しているからです。

ビデオリサーチが提供する視聴率集計システム【iNEX3】では、「流入流出」という分析メニューを用いて、

「番組が前の時間帯や前週の放送から継続して視聴されているか」

「どの局から視聴者が入ってきたか」

「どの局に視聴者が流れていったか」

といった割合を分析することも可能です。

今回はシリーズ第4弾として、視聴率データを計測・提供するビデオリサーチで日々視聴率の分析に携わる現役社員が『流入流出分析』について解説します。

また、このシリーズで紹介する分析メニューは、ビデオリサーチが提供する視聴率集計システム【iNEX3】で集計が可能です。

なお、「視聴率」についての基本解説は、【視聴率基本のキ】シリーズに掲載していますのでこちらも合わせてご覧ください。

1.「流入流出」はどんな分析メニューか?どのシーンで使うのか?

『流入流出』は、冒頭で申し上げた通り、対象の番組や時間帯の視聴を「他局へは流れず継続して見たか」「どの局から視聴者が入ってきたか」「どの局へ視聴者が流れたか」といった他局も含んだ"視聴の流れ"の観点から分析できるメニューです。

1-1.このメニューから何がわかるのか?

このメニューからわかることは大きく分けて3つになります。

①分析対象となる局の番組間での視聴の継続率

⇒2つの番組の間で、視聴者がどれくらい継続して見てくれたのかが分かります。

②他局から分析対象番組への視聴者の流入量

⇒前番組の放送時間に他局を視聴していた、あるいはテレビを見ていなかった人が、後番組(分析対象となる局の番組)にどれくらい見に来てくれたのかが分かります。

③分析対象番組から他局への視聴者の流出量

⇒流入とは逆で、前番組の視聴者が、後番組でどのくらい他局の視聴に移った、あるいはテレビを見なくなったのかが分かります。

前番組と後番組は、同日で前後に続いた番組での集計も可能ですが、第1回と第2回のように別の放送日でみることもできます。

1-2.どんなシーンで使うのか?

前述の通り、このメニューは主に"視聴の流れ"を確認するのに有効です。そのため、番組の視聴率が低下した際に、「前週の視聴者が今週の放送時にはどの局へ流出してしまったのかを確認したいとき」や、「自局の番組を早い時間帯から遅い時間帯にかけて継続して見てくれているかどうかを確認したいとき」など、さまざまなシーンでご活用いただけます。

2.データの見方と分析事例

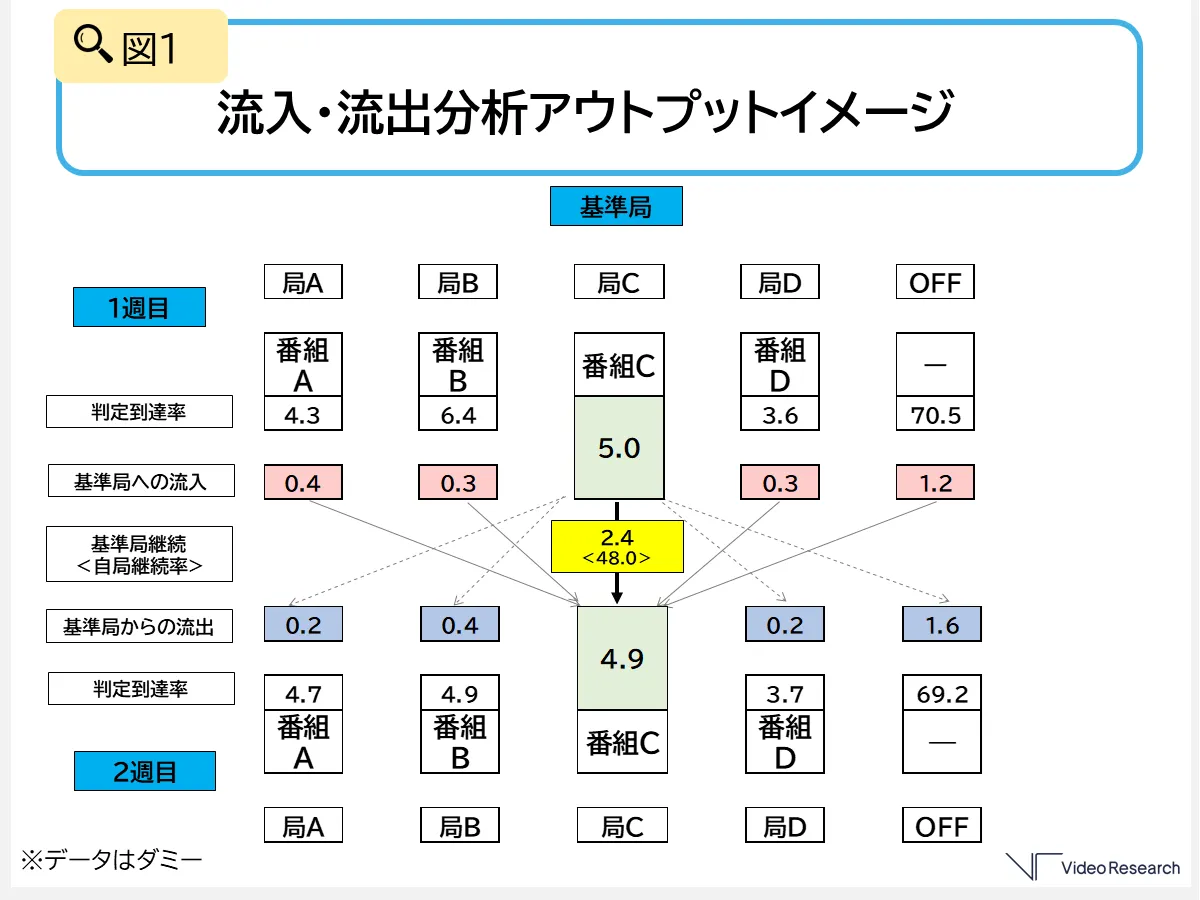

図1はある番組の1週目から2週目の『流入流出』分析アウトプットイメージです。分析したい番組の局が基準局として中央に位置します。また、一番右列のOFFはどの放送局も視聴していなかった人の割合を示しており、テレビOFFからの流入・テレビOFFへの流出についてもみることができます。

2-1.データの見方

ここからは、「継続」・「流入」・「流出」の順にそれぞれのデータの見方を紹介します。

①「継続」

中央の基準局の1週目から基準局の2週目へ向かう黄色のセルが「継続」を表しています。1週目を見た人が2週目をどの程度引き続き見ているかがわかります。上段の「基準局継続」はこの集計のサンプル数全体を分母にした割合で、下段の< >内の「自局継続率」は、1週目を見た人数を分母にした割合です。

②「流入」

1週目他局から、2週目基準局に向かう赤色のセルが「流入」を表しています。1週目で他局の放送を視聴して、2週目で基準局の放送を視聴した人、つまり新たに獲得した視聴者の到達率(流入量)が局別に表示されます。

③「流出」

1週目基準局から、2週目他局に向かう青色のセルが基準局からの流出を表しています。1週目で基準局を視聴していたが、2週目で基準局から離れてしまった視聴者の到達率(流出量)が局別に表示されます。「流入」「流出」とも、分母はこの集計のサンプル数全体での割合になります。

どのくらい番組を視聴したら「視聴した」として扱うかの判定条件は、分析時に設定します。

なお判定条件については、以下の記事で詳しく解説しておりますので気になる方はチェックしてみてください。

2-2.先週から今週へのと流入・流出分析例

ではここからは、流入・流出分析で出たデータからどのようなことを読み取り、どのように活かすのかを、番組Cとその裏番組の事例を用いて説明します。

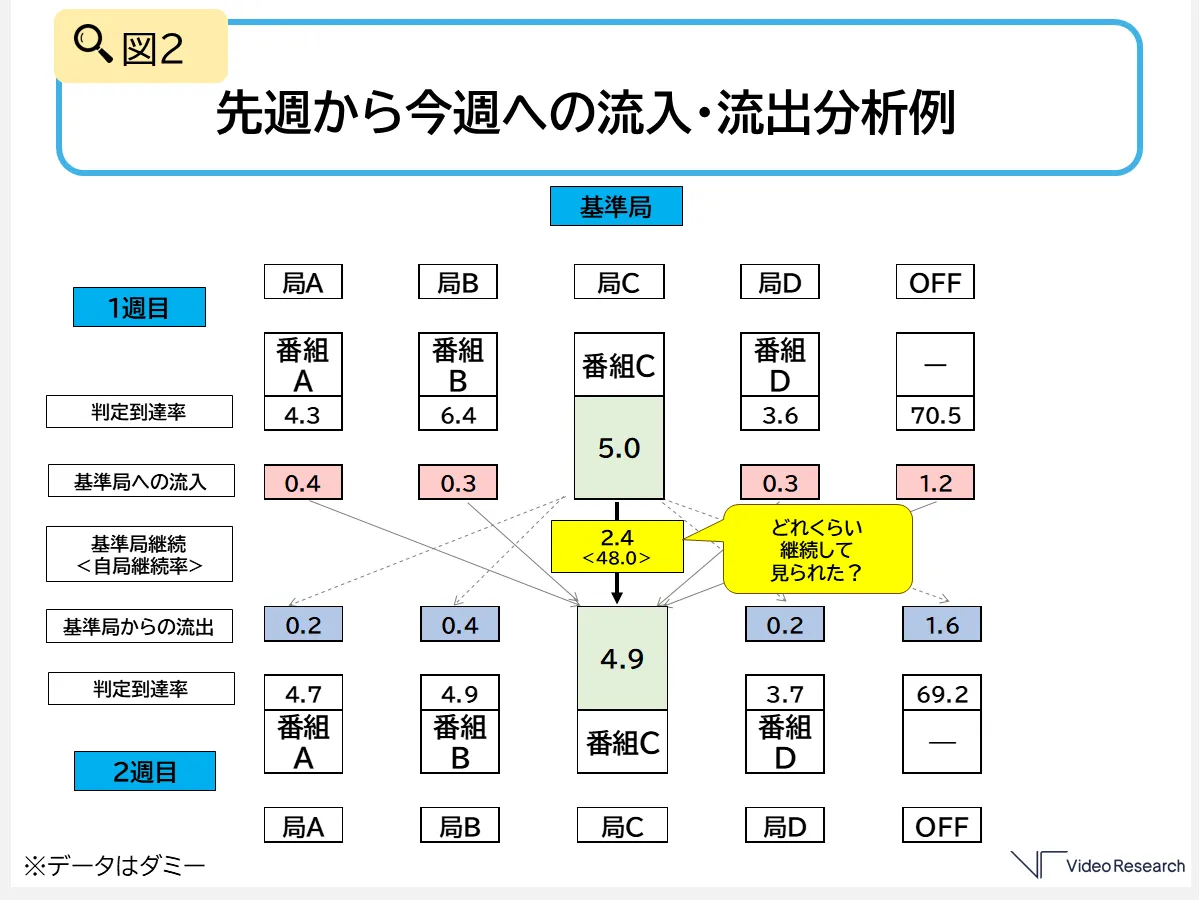

図2は番組C初回(先週)から第2回(今週)にかけての流入・流出分析の結果を示しています。

※番組の1/3以上見た場合を「視聴した」と判定して、集計しています。

まず、番組Cの初回は5.0%の人に見られていましたが、そのうち2.4%(基準局継続)が第2回も続けて見ていました。また、第1回の番組Cの視聴者を分母にすると、そのうちの48%(自局継続率)が継続視聴したことになります。

また、初回放送時から第2回放送への流入を確認すると、最も多いのはテレビOFFからの流入です(1.2%)。このデータから、初回はリアルタイムで見られなかったものの、録画や配信で見て、第2回からリアルタイム視聴に足を運んでくれた視聴者や、初回が話題になっているのを知って見た新規視聴者もいたのではないかと推測できます。

一方で、初回の番組Cからの流出を確認すると、最も多いのはテレビOFFへの流出(1.6%)で、次いで局B(0.4%)となっています。

この2つは流出が流入を上回っており、獲得した視聴者より、離脱した視聴者が多くなってしまっていることが分かります。そのため、より多くの人に見てもらうためには、OFFと局Bへの視聴者の流れに注意しなければならないことがわかります。

このように流入・流出分析を行うことで、番組がどのような状態にあって・視聴者がどのような動きをしているのかを把握できるため、番組の状況把握や視聴率低下への対策を行うことが可能となります。

3.まとめ

今回は、テレビ視聴における他局も含んだ"視聴の流れ"をみることができる分析手法『流入流出』について、分析事例を交えて紹介しました。

本記事では、1週目から2週目の2番組間の状況を確認しましたが、1週目から最終回までの全放送回や、夜間の19時台・20時台・21時台のように、複数番組間の分析も可能です。さらに、番組の開始から終了まで1分ごとに流入・流出分析を行うことで、番組内での流入・流出の動きをみられるため、番組内のどの部分が好調・不調なのかを認識し、番組づくりに活かすこともできます。毎分の流入・流出分析については、第5回で詳しく説明しておりますので、そちらをご覧ください。

ご興味お持ちいただけましたら、お気軽に以下よりお問い合わせください。

ご関心・ご質問のある方は、お気軽に以下よりお問い合わせください!

【本記事で紹介したサービス】

・サービス名:ビデオリサーチ「視聴率」

・調査時期:常時(発行形態 日報/週報)

・対象地区:全国32地区