右:大阪万博(1971年 写真:共同通信社)

1970年3~9月、高度経済成長の総決算ともいえる大阪万博が開催され、公害問題など、高度経済成長によるさまざまな歪みが表面化していきました。東京オリンピックを境に普及が進んだカラーテレビは、1971年に1,000万台を突破(NHK調べ)。白黒テレビを追い抜く勢いで数を増やしていきました。

第一次オイルショックが起きた1973年には、初めて広告費が1兆円を超え、特にテレビ・ラジオの広告費は、10%以上(出典:電通調査「日本の広告費」1974年)も伸長。UHF局の開局が増えたことに加えて、日本教育テレビ(NET、現テレビ朝日)と東京12チャンネル(現テレビ東京)が教育局から総合局へと移行したことなども追い風となり、業界の市場規模は拡大していきました。一方、日本全体に目を向けると、オイルショックにより大量生産・大量消費による高度経済成長は終わりを告げ、安定成長に向けた省エネと減量経営、さらには、経済のサービス化が時代の潮流になっていました。この翌年となる1974年の高度経済成長率は、戦後初めてマイナスを記録。以後も成長率2~5%台と、高度経済成長期の半分以下で推移していきました。

テレビが新聞を抜き、媒体別構成比で第1位に

テレビ業界もあおりを受けて、深夜番組の自粛が行われましたが、広告費では、トップを走り続けてきた新聞との差を縮めていきました。そして、1975年には新聞を抜き、媒体別構成比で第1位に。これは、テレビ史においても大きなトピックとなりました。

テレビ番組の放送内容をみると、報道では、あさま山荘事件や、「記憶にございません」が流行語大賞となったロッキード事件の証人喚問生中継を通して、テレビの速報性や映像が持つインパクトが改めて認識されるようになりました。また、連続ドラマでは、TBS「ありがとう」「時間ですよ」などの明るいものから、「岸辺のアルバム」などのシリアス路線へと変わり、時代を映していきました。

ほかにも、ワイドショーや2時間ドラマ、アイドルの登場による歌番組、コント55号やドリフターズが一世を風靡したことで、テレビの地位は大きく向上。テレビ情報誌も増加し、テレビはお茶の間における主役の座を不動のものにしていきました。

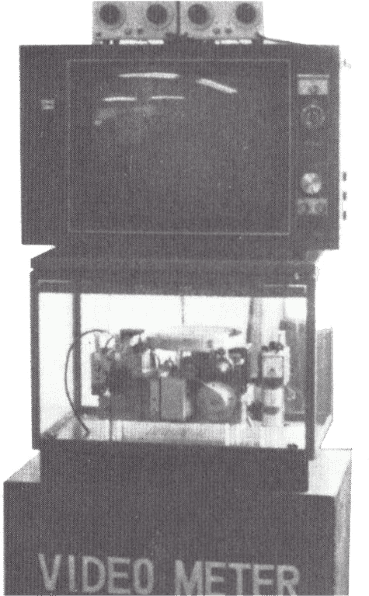

当社は、1967年に技術開発委員会、1969年に技術部を設けて、通信技術の発展に努め、多チャンネル対応メータや、ビデオ・メータ2・3号機などを開発しました。一方で、内々に、従来のビデオ・メータとはまったく違う“理想のメータ”の自主開発を進めていきました。この計画は、技術開発委員会発足時の1967年頃に浮上し、技術部新設時に本格化したもので、以後2年にわたり、ごく少数の技術者によって開発が進められていきました。

テレビ複数台数調査とオンライン化を実現するミノル・メータ

理想のメータの開発ポイントは、世帯内におけるテレビ複数台の調査と、紙テープに代わる新しい記録媒体の追求におかれ、1969年の暮れに試作1号機が完成。これにさらなる改良を加えて、1970年9月に試作2号機が出来上がりました。同機は、IC回路と市販のカセットテープを用いることで小型化を実現したもので、デジタル方式による記録に対応。また、従来機ではVHF・UHF各8チャンネルずつ記録していたところ、VHF12チャンネル、UHF全チャンネルをカバーできる画期的性能も備えていました。数ある利点のなかでも、複数のテレビから送られる大量のデータを同時に記録できるカセットテープが使えるようになったことは、当社にとって大きなメリットでした。交換・回収が飛躍的に省力化されたからです。

その後、量産体制の構築に向け、1971年1月にプロジェクト開発室を発足。製造委託先として池上通信機を選び、新メータの実用化・量産化が決定しました。新メータの名称は、さまざまな意見が出たなかで、当社創業以来の重責を果たしてきた社長の森崎実の名前を遺すべく「ミノル・メータ」に決定しました。

本格的なフィールドテストや、各地でのデモンストレーションが始まると、業界紙はもちろん、一般紙からも「テレビ視聴率調査に新兵器」「画期的な調査システム」と大きな反響を得ることに。以後、国内に加え、欧米先進諸国でも国際特許申請を行い、1974年にはアメリカ特許庁から認可を取得。続いてイギリス・西ドイツ・日本・フランスの順で特許を取得していきました。

広告業界で個人を重視する傾向がより強くなっていくと、当社もこうしたトレンドに合わせて動き始めました。すでに1966年に開始していた日記式個人視聴率をより細かく分析した「ターゲット視聴率」報告書を1970年末に発刊、400ページ近い同報告書は、番組・スポットCM売買の基礎データとしてはもちろん、テレビ広告の効果測定や広告主の宣伝費管理にも役立つ貴重な資料となりました。

4媒体をシングルソースデータで網羅する「TMAR」、そして「ACR」へ

下)TMAR(Total Media Audience Research)報告書と

ACR (Audience Consumer Report)報告書

1967年5月20日、当社として視聴率調査以外の初めての自主企画かつ調査レポートでもある「VCR(VideoResearch Consumers Research:銘柄別商品調査)」を発刊。そのVCRを継承するものとして、1972年8月には、新聞・テレビ・ラジオ・雑誌の主要4媒体に対する、同一個人の接触状況と商品の消費状況を調べたレポート「TMAR(Total Media Audience Research)」を発刊しました。「TMAR」とは、メディア接触と商品利用を同一のサンプル(シングルソース)として捉え、両者の関係を知ることのできる調査です。この「TMAR」は、発刊とともにテレビ局・広告主・広告会社30社が報告書や全データを収録した磁気テープを購入するほどの、当社創業以来のヒット商品となりました。好評を博した「TMAR」は継続的に発刊されることとなり、1976年発行の第5回では、名称を「ACR (Audience Consumer Report)」に変えます。「ACR」とは、ひとりの生活者(シングルソース・データ)を「Audience」と「Consumer」の2側面で捉えた調査のこと。この「ACR」によって、生活者の商品・サービスの購買・利用状況や生活スタイルの把握などができるようになり、「この商品を好んで購入する人は、このようなものにも日常的に接触している」といった傾向を把握できるようになりました。これらのデータは、媒体計画立案を強力にサポートするだけでなく、大手広告会社におけるメディアミックスモデルの構築などにも不可欠なものになっていきました。このような段階を踏みながら、名実ともに媒体・商品に関する日本最大の調査報告書としての体裁を整えていき、視聴率に次ぐ当社の看板商品となったのです。

下)TMAR(Total Media Audience Research)報告書と

ACR (Audience Consumer Report)報告書

タレント・イメージ調査、子供調査の自主企画調査が続々と

「TMAR(現ACR)」の成功をきっかけに、当社内では自主企画調査(シンジケート調査)の気運が急速に向上。いくつかの企画が浮上する中、有力候補となったのが「タレント・イメージ調査」でした。

タレントの人気度のほか、女優Aのイメージにもっとも近いタレントはBであり、次がC……というかたちで、科学的分析手法によって導き出したデータ(類似タレント)も併記。これは、放送局や広告主がAというタレントを起用しようとしたものの不可能だった場合に、次候補として誰を選ぶかを決める際の判断基準となるものでした。膨大な調査データを検証・集約し、1973年3月に「テレビタレント・イメージ調査報告書」を発刊すると、番組の編成・制作、CM制作のデータとして有用であると話題を呼びました。

また、1976年には「子供調査」を開始。4~12歳の子どもを調査対象とすることは難しかったが、当社が培ってきた個人視聴率調査の実績とノウハウを生かし、測定上の誤差が大幅に除去できることを確認して実施に踏み切りました。

創立10年目に、懸案であった売上高10億円超えを果たし、レポート契約107社を基盤にさらなる飛躍を図っていきました。事業拡大のため、森崎社長は、「視聴率調査の全国展開」と「同調査のオンライン化」を図り、2つのプロジェクトを進めていきました。

オイルショックによる激しいインフレで、1975年の人件費は5年前の倍近くとなり、労働集約的な作業の効率化が収益確保において不可欠となっていた折、特に意識していたのがオンライン化の重要性でした。

森崎社長は、これらのプロジェクトを「第二の創業」と表現していました。その言葉には、プロジェクトが創立15周年をまたいで進行するものであり、かつ約6億円と巨額の投資を要するものであることから、ほとんど徒手空拳の状態から道を切り拓いた創業時同様の覚悟を要するであろう、という気持ちを込めて社員に呼び掛けました。

1975年の夏、「視聴率調査の全国展開」と「同調査のオンライン化」に向け邁進していた当社を、衝撃的な事実が襲いました。A・C・ニールセン社が、7月28日月曜日を皮切りに視聴率調査をオンラインに切り替え、報告書を日報体制にすると発表したのです。翌日には視聴率を確認したいという顧客ニーズの高まりにより、スピード感が求められていたからです。そのため、当社も計画を軌道修正し、オンライン方式への開発を急ぐことになりました。

1977年9月、関東地区テレビ視聴率日報 第1号発刊

A・C・ニールセン社に遅れること2年余り。創立から16年目にあたる1977年9月20日、当社は、関東地区にて、ミノル・メータによるオンライン・システムの稼働を開始しました。稼働に際して、オンライン専用コンピュータTOSBAC DN-340の火入れ式を開催。式典後、森崎社長は以下のように述べました。

「現代の象徴として申せば、原子に火がともったと言いましょうか、またスプートニクによる宇宙遊泳といった画期的な宇宙開発と言いましょうか、この度完成した当社のオンライン・システムは、私どもとしては日本の業界にとって、それと大小の違いはあってもこれに匹敵するような高度な革新視聴測定システムであるという、自負と自信と確信を持っている次第です」

1週間後の9月27日の午前10時、当社は、関東地区「テレビ視聴率日報」の第1号(9月26日調査分)を発行しました。

機械計算室のメンバーは万全を期して、前夜から社に泊まり込み、コンピュータから打ち出されたデータを、深夜から未明にかけて詳細に点検。また、印刷関係の社員も早朝出勤して発行を見守りました。

その甲斐あって、日報第1号はトラブルなく印刷され、午前中には契約各社へと届けられました。こうして、当社は、関東地区300世帯を対象とした分単位の視聴率が翌日にわかるサービスを確立。1世帯3台までの複数テレビの調査も可能となり、当社の視聴率調査は再び優位を取り戻しました。1980年3月には、関西地区でもオンライン化を実現(4月1日に視聴率日報創刊)。それから、名古屋地区への導入準備が始まりました。